VII Нелогичное развитие: серьезные трудности на пороге XIX в.

Почто, о боги, в этом мире

Должно быть дважды два — четыре?

Александр Поп

К началу XIX в. математика оказалась в весьма парадоксальной ситуации. Ее успехи в описании и предсказании физических явлений превзошли самые смелые ожидания. Но при этом многие математики еще в XVIII в. отмечали, что все огромное здание математической науки было лишено логического фундамента и держалось на столь шатких основаниях, что не было уверенности в «правильности» этой науки. Подобная ситуация сохранялась и в течение всей первой половины XIX в. Многие математики с головой ушли в новые области физики и добились там значительных успехов, а об основаниях математики никто попросту не задумывался. Естественно, что критика по поводу учения об отрицательных и комплексных числах, а также в адрес алгебры, дифференциального и интегрального исчисления и других разделов стремительно развивавшегося математического анализа не утихала.

С какими же трудностями столкнулась математика в начале XIX в.? Вряд ли необходимо останавливаться на возражениях, которые продолжали выдвигаться против использования иррациональных чисел: ведь, как мы уже отмечали, иррациональные числа можно представлять как точки на прямой — и потому на чисто интуитивном уровне их принятие вряд ли было сопряжено с большими трудностями, чем использование целых и дробных чисел; польза же от введения иррациональных чисел была несомненна. В результате иррациональные числа, не имевшие сколько-нибудь серьезного научного обоснования, были приняты без особых возражений. Однако отрицательные и комплексные числа по-прежнему доставляли немало беспокойства, так как интуитивно казались неприемлемыми. В XIX в., как и в предыдущие столетия, многие их все еще просто отвергали или довольно злобно критиковали их использование.

Уильям Френд (1757-1841), тесть Огастеса де Моргана и член совета колледжа Иисуса Кембриджского университета, в предисловии к своей книге «Начала алгебры» (1796) заявлял без обиняков:

[Любое число] допустимо вычитать из большего числа, но любая попытка вычесть какое-либо число из меньшего числа смехотворна сама по себе. Тем не менее именно это пытаются делать алгебраисты, толкующие о числах, меньших нуля; об умножении отрицательного числа на отрицательное, дающем положительное произведение; о мнимых числах. Они разглагольствуют о двух корнях любого уравнения второй степени и предлагают тому, кто их слушает, попытать счастья с доставшимся ему уравнением; они толкуют о решении уравнения, имеющего лишь невозможные, или мнимые корни; они умеют находить невозможные числа, которые при многократном переумножении дают единицу. Все это не более чем жаргон, в котором нет ни капли здравого смысла. Но будучи однажды принят, он, подобно многим другим измышлениям, находит множество горячих приверженцев среди тех, кто охотно принимает на веру всякую бессмыслицу и не склонен к серьезным размышлениям.

В статье, послужившей как бы приложением к сочинению барона Мазера (1800), о котором мы уже упоминали в гл. V, Френд подверг критике общее правило, согласно которому число корней уравнения равно его степени. Френд утверждал, что оно верно лишь для некоторых уравнений, и, разумеется, в качестве примера приводил уравнения, все корни которых положительны. О математиках, приемлющих названное общее правило, Френд говорил, что «они, дабы скрыть ложность принимаемого ими общего утверждения или придать ему хотя бы на словах видимость истины, оказываются вынужденными дать особые названия тому скопищу величин, которые им хотелось бы выдать за корни уравнения, хотя те таковыми не являются».

Знаменитый французский геометр Лазар Никола Карно (1753-1823) известен не только своими оригинальными работами, но и как автор обстоятельного методологического сочинения «Размышления о метафизике исчисления бесконечно малых» (1797, 2-е (переработанное) изд. — 1813), переведенного на многие языки [45]. Карно прямо утверждал: нелепо думать, будто что-то может быть меньше, чем ничто. Отрицательные числа, по мнению Карно, можно вводить в алгебру как некие фиктивные величины, облегчающие вычисления, но, разумеется, это не настоящие величины, и они могут приводить к неверным заключениям.

Начавшийся в XVIII в. спор о логарифмах отрицательных и комплексных чисел совершенно лишил математиков душевного покоя, так что даже в XIX в. они испытывали настоятельную потребность усомниться в существовании как отрицательных, так и комплексных чисел. Роберт Вудхаус из Кембриджского университета опубликовал статью «О непременной истинности некоторых заключений, получаемых с помощью мнимых величин», где, в частности, утверждалось: «Парадоксы и противоречия, в которых обвиняют друг друга математики, вовлеченные в спор относительно логарифмов отрицательных и мнимых величин, можно использовать как веские аргументы против использования этих величин в исследованиях».

Коши — несомненно, один из величайших математиков первой половины XIX в. и создатель теории функций комплексного переменного — как это ни парадоксально, в первые десятилетия XIX в. сам отказывался считать числами такие выражения, как a + b??1. В своем знаменитом «Курсе анализа» (Cours d'analyse, 1821) он назвал подобные выражения «количествами, лишенными всякого смысла». Тем не менее, продолжал он, эти «бессмысленные количества» позволяют высказывать некие утверждения относительно (реально существующих) вещественных чисел a и b; так, например, равенство

a + b??1 = c + d??1

указывает, что a = c и b = d. По утверждению Коши, «каждое равенство, связывающее мнимые числа, есть не более как символическая запись двух равенств вещественных чисел». Даже в 1847 г. он выдвинул весьма сложную теорию, призванную обосновать операции над комплексными числами без использования при этом величины ??1, от которой, говорил Коши, «мы можем полностью отречься и которую должны оставить без сожаления, поскольку нам не известно, ни что означает этот символ, ни какой смысл надлежит ему приписывать».

В 1831 г. Огастес де Морган, автор знаменитых «законов де Моргана» математической логики, внесший немалый вклад в развитие алгебры, высказал свои возражения против отрицательных и комплексных чисел в книге «Об изучении и трудностях математики», в которой, по его словам, не содержалось ничего, что нельзя было бы найти в лучших учебниках, используемых в те времена студентами Оксфорда и Кембриджа:

Мнимое выражение ??a и отрицательное выражение ?b сходны в том, что каждое из них, встречаясь как решение задачи, свидетельствует о некоторой противоречивости или абсурдности. Что же касается реального смысла, то оба выражения надлежит считать одинаково мнимыми, так как 0 ? a столь же непостижимо, как и ??a.

В качестве примера де Морган приводит следующую задачу: отцу — 56 лет, а сыну — 29; через сколько лет отец будет вдвое старше сына? Де Морган составляет уравнение 56 + x = 2(29 + x) и, решая его, получает x = ?2. Такой ответ он считает абсурдным, но замечает, что если x заменить на, ?x, то данное уравнение перейдет в 56 ? x = 2(29 ? x), откуда следует, что x = 2. Отсюда де Морган делает вывод, что исходная задача была неверно поставлена: отрицательный ответ указывает на ошибку в первоначальной формулировке задачи, где на самом деле следует спрашивать: «Сколькими годами ранее отец был вдвое старше сына?»

По поводу комплексных чисел де Морган замечает:

Мы показали, что символ ??a лишен смысла или, точнее, внутренне противоречив и абсурден. Тем не менее такие символы позволили создать часть алгебры, приносящую немалую пользу. Объясняется это тем, что применение к таким выражениям [комплексным числам] общих правил алгебры, как должно быть проверено на опыте, никогда не приводит к ложным результатам. Обращение к опыту такого рода, по-видимому, противоречит первым принципам, положенным в основу алгебры. Мы не можем отрицать, что в действительности все обстоит именно так, Не следует, однако забивать, что та область алгебры, о которой идет речь, составляет лишь небольшую и изолированную часть обширного предмета, ко всем прочим частям которого указанные принципы применимы в полном объеме. [Принципы, которые упоминает де Морган, представляют собой математические истины, с необходимостью выводимые из аксиом с помощью дедуктивных рассуждений.]

Далее де Морган сравнивает отрицательные и комплексные корни:

Итак, между отрицательными и мнимыми решениями уравнения различие все же существует. Если задача допускает отрицательное решение, то, изменив знак неизвестного x в уравнении, которое привело к такому решению, мы можем либо обнаружить ошибку, допущенную при составлении уравнения, либо показать, что вопрос задачи чрезмерно сужен, и, расширив его надлежащим образом, мы получим удовлетворительное решение. Если же задача допускает мнимое решение, то дело обстоит совсем не так.

Несколько дальше де Морган замечает:

Нам отнюдь не хотелось бы воспрепятствовать проникновению в суть предмета тому, кто впервые изучает алгебру, поэтому мы не станем приводить здесь во всех подробностях доводы за и против по таким вопросам, как применение отрицательных чисел и т.д., недоступные пониманию учащегося и не вполне убедительные. Вместе с тем мы считаем своим долгом предуведомить тех, кто изучает алгебру, о существующей трудности и указать на природу ее. Мы надеемся, что учащийся, рассмотрев достаточное число примеров, разобранных отдельно, обретет уверенность в тех результатах, к которым приводят правила.

Не более чем де Морган был склонен принимать отрицательные и комплексные числа Уильям Роуан Гамильтон, один из самых выдающихся математиков XIX в., о котором мы упоминали ранее. Свои возражения против необычных чисел он сформулировал в работе от 1837 г.:

Не требуется особого скептицизма, чтобы усомниться или даже не поверить в учение об отрицательных и мнимых [числах], излагаемое, как это обычно принято, на основе таких принципов, как то, что большую величину можно вычесть из меньшей и что разность может быть меньше, чем ничто, что два отрицательных числа, т.е., числа, означающие величины, каждая из которых меньше нуля, можно умножить одно на другое и произведение при этом будет положительным, иначе говоря, числом, означающим величину, которая больше нуля, и что хотя квадрат числа, или произведение числа на самого себя, всегда положителен независимо от того, положительно или отрицательно само число, тем не менее можно найти, представить себе или определить числа, называемые мнимыми, и производить над ними действия по всем правилам, используемым для положительных и отрицательных чисел, как если бы мнимые числа удовлетворяли этим правилам, хотя эти числа имеют отрицательные квадраты и, следовательно, не должны считаться ни положительными, ни отрицательными числами и ни нулем, в силу чего обозначаемые ими величины не могут быть ни больше, чем ничто, ни меньше, чем ничто, ни равны ничему. Трудно, должно быть, возводить науку на таких основах, хотя правила логики позволяют построить из мнимых чисел симметричную систему выражений и можно выучиться практическому искусству правильно применять полезные правила, по-видимому связанные с этими несуществующими или мнимыми числами.{81}

Джордж Буль (1815-1864), один из создателей (наряду с де Морганом) математической логики, в своем труде «Исследование законов мышления» (1854) называет ??1 неинтерпретируемым символом. Однако, используя этот символ в тригонометрии, мы, по мнению Буля, переходим с помощью неинтерпретируемых выражений от одних интерпретируемых выражений к другим, тоже интерпретируемым.

С комплексными числами математиков несколько примирила не логика, а их геометрическое представление, предложенное Весселем, Арганом и Гауссом (см. гл. IV). Тем не менее в работах Гаусса отчетливо ощущается его нежелание принять комплексные числа. Гаусс предложил четыре доказательства основной теоремы алгебры, утверждающей, что многочлен n-й степени имеет ровно n корней. В первых трех доказательствах (1799, 1815 и 1816) Гаусс рассматривает многочлены с вещественными коэффициентами и, кроме того, предполагает, хотя нигде не определяет его явно, взаимно-однозначное соответствие между точками декартовой (координатной) плоскости и комплексными числами. По существу это еще не было геометрическим представлением комплексных чисел x + iy; Гаусс рассматривал x и y как координаты точки на вещественной плоскости. Кроме того, во всех трех доказательствах Гаусс не использовал теорию функций комплексного переменного, так как вещественную и мнимую части встречающихся функций рассматривал отдельно. В письме к Бесселю (1811) Гаусс высказался более определенно: числу a + bi соответствует точка (a, b) на комплексной плоскости; из одной точки комплексной плоскости в другую можно перейти по многим путям. Если судить по этим трем доказательствам и другим неопубликованным работам, то Гауссу не давала покоя мысль о статусе комплексных чисел и функций комплексного переменного. В письме от 11 декабря 1825 г. Гаусс признавался, что не может оторваться от «истиной метафизики отрицательных и мнимых величин. Истинный смысл ??1 неотступно сидит у меня в голове, но его трудно выразить словами».

Однако к 1831 г. Гаусс — если у него еще оставались какие-то сомнения относительно того, принимает ли он сам и другие математики комплексные числа, — преодолел эти сомнения и опубликовал работы по геометрическому представлению комплексных чисел. В работах, вышедших из-под пера Гаусса в тот год, все было сформулировано в явном виде. Гаусс не только предложил представлять число a + bi точкой на комплексной плоскости, но и дал геометрическое толкование сложения и умножения комплексных чисел (гл. IV). Он отметил, что к тому времени уже сложилось достаточно четкое понимание дробей, а также отрицательных и вещественных чисел. К комплексным же числам, несмотря на всю их значимость, отношение было в лучшем случае терпимым. Многие математики считали комплексные числа не более чем игрой с символами. Но «здесь [в геометрическом представлении] доказательство интуитивного понимания числа ??1 полностью обосновано и не нуждается более в необходимости относить указанные величины в область объектов, изучаемых арифметикой». Из этого высказывания видно, что сам Гаусс был согласен с интуитивным пониманием мнимых чисел. Гаусс утверждал также, что если бы величины 1, ?1 и ??1 назывались соответственно не положительной, отрицательной и мнимой единицей, а прямой, обратной и побочной, то у людей не создавалось бы впечатления, что с этими числами связана какая-то мрачная тайна. По словам Гаусса, геометрическое представление дает истинную метафизику мнимых чисел в новом свете. Именно Гаусс ввел термин «комплексные числа» (в противоположность «мнимым числам» Декарта) и использовал для обозначения ??1 символ i. Однако Гаусс не обмолвился ни словом относительно того, что и он сам, и его современники свободно использовали вещественные числа, не имея никакого их обоснования, хотя этот момент был не менее важен.

В работе от 1840 г., о которой в дальнейшем мы расскажем несколько подробнее, Гаусс использовал комплексные числа более свободно, отметив, что «теперь их знают все». Но Гаусс заблуждался. Еще долго после того, как была создана (главным образом трудами Коши в первой трети XIX в.) теория комплекснозначных функций комплексного переменного, нашедшая применение в гидродинамике, профессора Кембриджского университета испытывали непреодолимое отвращение к «сомнительной» величине ??1 и с помощью громоздких построений стремились изгнать ее отовсюду, где она только появлялась.

В первой половине XIX в. логические основания алгебры характеризовались попросту их полным отсутствием. Основная проблема состояла в том, что вместо всех типов чисел в алгебре использовались буквы и все действия над этими буквами производились так, как если бы они обладали хорошо известными и интуитивно приемлемыми свойствами положительных целых чисел, такими, как коммутативность сложения (a + b = b + a) или ассоциативность умножения [(ab)c = a(bc)]. Полученные с использованием этих свойств результаты оставались верными при подстановке вместо букв любых чисел: отрицательных, иррациональных или комплексных. Но поскольку природа этих чисел оставалась непонятой, а их свойства не были логически обоснованы, такое использование буквенных символов вызывало справедливые нарекания. Создавалось впечатление, что алгебра буквенных выражений обладала своей собственной логикой, которая и была причиной непостижимой эффективности и правильности алгебры. Так в 30-х годах XIX в. математики столкнулись с проблемой обоснования операций, производимых над буквенными, или символическими, выражениями.

Впервые анализом этой проблемы занялся профессор математики Кембриджского университета Джордж Пикок (1791-1858). Он ввел различие между арифметической алгеброй и символической алгеброй. Первая оперировала с символами, представляющими положительные целые числа, и поэтому имела под собой прочную основу. При этом в арифметической алгебре допустимыми считались только операции, приводящие к положительным числам. Символическая алгебра, по мнению Пикока, перенимает правила арифметической алгебры, но распространяет их с положительных целых чисел на произвольные. Все результаты, полученные в рамках арифметической алгебры, выражения которой общи по виду, но частны по допускаемым ими значениям, остаются в силе и в символической алгебре, где помимо общности вида обретают общность и принимаемые рассматриваемыми выражениями значения. Так, равенство ma + na = (m + n)a выполняется в арифметической алгебре, — если a, m и n — положительные целые числа; следовательно, оно справедливо и в символической алгебре, где уже a, m и n могут быть какими угодно. Аналогично разложение бинома (а + b)n, справедливое при положительных целых n, остается в силе при всех n, если рассматривать его в общем виде безотносительно к последнему члену. Идея Пикока, известная под названием «принцип перманентности эквивалентных форм», была выдвинута им в 1833 г. в «Докладе о последних достижениях и современном состоянии некоторых областей анализа», прочитанном на заседании Британской ассоциации поощрения науки. Пикок догматически утверждал:

Если алгебраические формы эквивалентны, когда символы имеют общий вид, но могут принимать лишь частные [положительные целые] значения, то они эквивалентны и в том случае, когда символы не только имеют общий вид, но и могут принимать общие значения.

Свой принцип Пикок использовал, в частности, для обоснования операций над комплексными числами. Во избежание возможных нападок Пикок и сделал осторожную оговорку «…когда символы имеют общий вид». Тем самым его принцип не охватывал только числа 0 и 1, поскольку эти числа обладают необщими, специфическими свойствами.

Во втором издании своего «Трактата по алгебре» (1842-1845), (1-е изд. — 1830) Пикок вывел предложенный им принцип из аксиом. Он в явном виде сформулировал, что алгебра, подобно геометрии, является дедуктивной наукой. Следовательно, алгебраические методы должны основываться на полном наборе явно сформулированных законов, или аксиом, которым подчиняются операции, используемые в алгебраических процедурах. Символы операций не имеют (по крайней мере в алгебре как дедуктивной науке) иного смысла, кроме того, который придают им аксиомы. Так, сложение означает не более чем любой процесс, сопоставляющий двум элементам третий (который мы уславливаемся называть суммой первых двух элементов) и удовлетворяющий законам сложения. К числу законов, о которых говорит Пикок, относятся, например, коммутативный и ассоциативный законы для сложения и умножения или закон, состоящий в том, что если ac = bc и c ? 0, то а = b. Таким образом, принцип перманентности форм был обоснован принятием определенной системы аксиом.

Точка зрения на алгебру, утвержденная Пикоком, просуществовала на протяжении большей части XIX в. С небольшими видоизменениями она была принята Дунканом Ф. Грегори (1813-1844), Огастесом де Морганом и немецким математиком Германом Ганкелем (1839-1873).

По существу принцип перманентности форм был произвольным. Естественно, напрашивался вопрос: почему числа различных типов обладают теми же свойствами, что и целые числа? Принцип перманентности форм был санкционирован декретом как эмпирически правильный, но логически не обоснованный. Пикок, Грегори и де Морган, по-видимому, полагали, что алгебре можно придать смысл независимо от свойств вещественных и комплексных чисел. Вряд ли нужно говорить, что если какое-либо правило правой (или левой) руки назвать принципом, то его логическое обоснование от этого не улучшится. Но, как заметил епископ Беркли, «древние и глубоко укоренившиеся предрассудки нередко переходят в принципы, и не только сами утверждения, которые обретают силу и репутацию принципа, но и выводимые из них следствия принято считать во всех отношениях выделенными».

Принцип перманентности форм подходит к алгебре как к науке о символах и правилах комбинирования символов. Такому подходу недоставало ни ясности, ни гибкости. Сторонники принципа настаивали на столь жестком параллелизме арифметики и алгебры, что, осуществись он, общности алгебры был бы нанесен серьезный ущерб. По-видимому, этим математикам никогда не приходило в голову, что формула, истинная при одной интерпретации символов, может быть ложной при другой интерпретации тех же символов. Создание кватернионов подорвало самые основы принципа перманентности, потому что умножение кватернионов, ставших первым примером так называемых гиперкомплексных чисел, не обладало коммутативным свойством (гл. IV). А это означало, что буквенные символы, принимающие кватернионные значения, не обладают всеми свойствами вещественных и комплексных чисел: математики обнаружили «гиперчисла», свойства которых разнятся от свойств известных им ранее чисел. Тем самым принцип перманентности был низложен. Пикок и его последователи не учли, что вскоре (после открытия кватернионов) стало очевидным: существует не одна-единственная алгебра, а много разных алгебр и алгебру вещественных и комплексных чисел можно обосновать, лишь доказав, что буквенные символы, принимающие вещественные или комплексные значения, обладают всеми свойствами, которые приписываются этим буквенным символам.

В начале XIX в. «логический туман» окутывал не только алгебру, но и анализ. Предложенное Лагранжем обоснование математического анализа (гл. VI) удовлетворяло не всех математиков, и некоторые из них вновь встали на позицию Беркли и других критиков, считавших, что благополучие в этой области обеспечивается лишь за счет того, что ошибки взаимно компенсируются. Такого же мнения придерживался и Лазар Карно в своих «Размышлениях о метафизике исчисления бесконечно малых»: его метафизика «объясняла», что одни ошибки компенсируют другие. После длительного обсуждения различных подходов к математическому анализу Карно приходит к выводу, что, хотя все эти методы, равно как и введенное Д'Аламбером понятие предела, в действительности эквивалентны греческому методу исчерпывания, бесконечно малые позволяют быстрее получать результат. Карно внес свою лепту в разъяснение и уточнение понятий анализа, но вклад его не был особенно велик. Кроме того, сопоставляя идеи Ньютона, Лейбница и Д'Аламбера с греческим методом исчерпывания, он сделал явно рискованный шаг: ведь в греческой геометрии и алгебре не существовало общего понятия производной.

Грубые ошибки в области математического анализа были, увы, нередки у математиков XIX в. Можно было бы привести немало примеров этого, но мы ограничимся одной-двумя иллюстрациями. В основе всего математического анализа лежат понятия непрерывной функции и производной от функции. Чисто интуитивно, непрерывная функция — это такая кривая, которую можно начертить одним росчерком пера, не отрывая его от бумаги (рис. 7.1). Геометрический смысл производной к такой функции — тангенс угла наклона касательной, проведенной к кривой в точке P. Казалось бы, очевидно, что непрерывная функция должна иметь касательную в каждой точке. Однако некоторые математики XIX в. сумели подняться над интуитивными представлениями и вознамерились доказать все, что возможно, чисто логическим путем.

Рис. 7.1. График непрерывной функции.

К сожалению, непрерывная функция с точками излома не имеет в них производной (функция, изображенная на рис. 7.2, не имеет производной в точках излома A, B и C).

Рис. 7.2. Непрерывная, но не дифференцируемая (в точках A, B и C) функция.

Тем не менее Андре Мари Ампер (1775-1836) «доказал» в 1806 г., что любая функция имеет производную во всех точках, где она непрерывна. Другие или аналогичные «доказательства» этого были приведены Лакруа в его знаменитом трехтомном «Трактате по дифференциальному и интегральному исчислению» (2-е изд. — 1810-1819) и почти во всех основных учебниках математического анализа XIX в. Жозеф Луи Франсуа Бертран (1822-1900) «доказал» в 1875 г. дифференцируемость непрерывной функции! Разумеется, все эти «доказательства» были ошибочными. Заблуждение некоторых авторов «доказательств» дифференцируемости было вполне простительным, если учесть, что в течение долгого времени не было точно определено само понятие функции, но примерно к 30-м годам прошлого века этот пробел был наконец восполнен.{82}

Если вспомнить, что непрерывность и дифференцируемость два основных понятия математического анализа и что основной областью математики с середины XVII в. и, пожалуй, вплоть до настоящего времени являлся именно математический анализ, то нельзя не ужаснуться неясности и неопределенности этих фундаментальных понятий. Ошибки в рассуждениях и даже ошибочные заключения в вопросах, связанных с непрерывностью и дифференцируемостью, зачастую были столь значительны, что сегодня они считались бы непростительными даже для студентов младших курсов, — а ведь их совершали знаменитейшие математики: Фурье, Коши, Галуа, Лежандр, Гаусс, а также другие ведущие математики того времени, хотя и более низкого ранга.

Принятые в XIX в. учебники математического анализа по-прежнему свободно оперировали такими терминами, как дифференциал или бесконечно малая величина, которые все еще оставались неясными или противоречивыми: они вроде бы одновременно и равнялись нулю, и были отличны от нуля. Это не могло не озадачивать тех, кто только начинал изучать математический анализ. Единственно, что им оставалось делать, — это следовать совету Д'Аламбера: «Будьте настойчивы, и вера к вам придет». Бертран Рассел, учившийся в 1890-1894 гг. в Тринити-колледже Кембриджского университета, вспоминал в своей автобиографической книге «Мое философское развитие»: «Те, кто преподавал мне дифференциальное исчисление, не знали правильных доказательств основных теорем и пытались заставить меня принять официальную софистику как акт веры».

Логические трудности, вставшие перед математиками XVII-XIX вв., достигли наибольшей остроты в таких разделах математического анализа, как дифференциальное и интегральное исчисление, а также теория бесконечных рядов и дифференциальных уравнений. Но в начале XIX в. излюбленной областью исследования математиков вновь стала геометрия. Евклидова геометрия расширилась. Новую область геометрии, так называемую проективную геометрию (занимавшуюся изучением тех свойств фигуры, которые сохраняются при ее проектировании, подобном, скажем, проектированию реальной трехмерной сцены на кинопленку, осуществляемому объективом кинокамеры), впервые подробно рассмотрел Жан Виктор Понселе (1788-1867). Как можно было ожидать, исходя из предшествующей истории математики, Понселе и другие геометры благоговейно относились к многим теоремам, доказывая которые они столкнулись с бесчисленными трудностями. К тому времени, благодаря главным образом работам Декарта и Ферма (XVII в.), уже возникли алгебраические методы доказательства геометрических теорем; однако геометры первой половины XIX в. считали алгебраические методы чуждыми геометрии, геометрической интуиции и всему, что составляет дух «истинно геометрического» исследования.

Чтобы «доказать» свои теоремы чисто геометрическими методами, Понселе широко использовал принцип непрерывности. В своем «Трактате о проективных свойствах фигур» (1822) он сформулировал этот принцип следующим образом: «Если одна фигура получается из другой непрерывным преобразованием и полученная фигура не уступает по общности исходной, то можно сразу же утверждать, что любое свойство первой фигуры будет справедливо и для второй фигуры». Никаких пояснений по поводу того, в каких случаях конечную фигуру можно считать не уступающей по общности исходной фигуре, Понселе не дает.

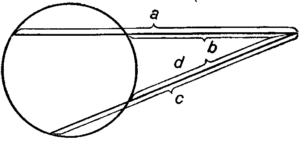

Для «доказательства» правильности своего принципа Понселе воспользовался теоремой евклидовой геометрии, согласно которой произведения отрезков пересекающихся хорд равны (на рис. 7.3 ab = cd). Понселе заметил, что, когда точка пересечения хорд сдвигается во внешнюю по отношению к окружности область, равными становятся произведения секущих и их внешних отрезков (на рис. 7.4 ab = cd).

Рис. 7.3. Теорема о пересекающихся хордах.

Рис. 7.4. Теорема о секущих, проходящих через одну точку вне окружности.

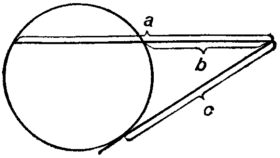

Никаких доказательств не требовалось, так как принцип непрерывности гарантировал правильность этого заключения. Кроме того, когда одна из секущих вырождается в касательную, она становится равной своему внешнему отрезку, а их произведение продолжает оставаться равным произведению другой секущей на ее внешний отрезок (на рис. 7.5 ab = c2). Этими результатами Понселе воспользовался, чтобы продемонстрировать, как принцип непрерывности приводит к трем хорошо известным теоремам, удовлетворяющим данному принципу и в какой-то мере воплощающим его. Но, разумеется, эти рассуждения не заменяют доказательства принципа непрерывности, а Понселе, предложивший термин «принцип непрерывности», рассматривал его как абсолютную истину и смело применял в своем «Трактате» для «доказательства» многих новых теорем проективной геометрии.

Рис. 7.5. Теорема о секущей и касательной, проведенных к окружности из одной точки

В действительности принцип непрерывности не был «изобретением» Понселе. В широком философском смысле этот принцип восходит к Лейбницу. В гл. VI мы уже рассказывали о том, как Лейбниц использовал математический принцип непрерывности при построении дифференциального и интегрального исчисления. Однако принцип непрерывности не получил достаточно широкого распространения, пока Гаспар Монж (1746-1818), вдохнув в него новую жизнь, не применил этот принцип для доказательства теорем некоторых типов. Монж сначала доказывал общую теорему для особым образом расположенной фигуры, а затем утверждал, что теорема верна и в общем случае, хотя при переходе к общему положению некоторые элементы фигуры становились мнимыми. Так, для доказательства теоремы о кривой и прямой Монж сначала рассмотрел бы случай, когда кривая и прямая пересекаются, а затем стал бы утверждать, что доказанная теорема остается верной и в том случае, когда кривая и прямая не пересекаются, т.е., когда их точки пересечения становятся мнимыми.

Некоторые члены Парижской академии наук весьма скептически отнеслись к принципу непрерывности, считая, что он лишен доказательной силы и имеет лишь чисто эвристическое значение. В частности, по поводу этого принципа критически высказывался Коши:

Собственно говоря, речь идет о чисто индуктивном принципе, позволяющем распространять теоремы, доказанные при определенных ограничениях, на те случаи, когда эти ограничения более не существуют. Примененный к кривым второго порядка, этот принцип приводит автора к правильным результатам. Тем не менее мы считаем, что он неприемлем в общем случае и ко всем вопросам геометрии и даже анализа. Придавая принципу непрерывности чрезмерно большое значение, мы рискуем иногда впасть в очевидные ошибки.

К сожалению, критикуя принцип непрерывности, Коши приводил неудачные примеры, в которых правильность результатов, получаемых с помощью этого принципа, подтверждалась другими методами.

Критики обвиняли Понселе и других математиков между прочим и в том, что якобы их уверенность в правильности принципа непрерывности основывается на возможности его обоснования алгебраическими методами, тогда как «чистые геометры» такие методы не признавали. Из записей, которые Понселе делал, находясь в плену в России (он был офицером наполеоновской армии), видно, что он действительно использовал алгебру для проверки правильности принципа непрерывности. Понселе не возражал против доказательства, основанного на алгебре, считая, однако, что принцип не зависит от такого доказательства. Тем не менее не подлежит сомнению, что если Понселе и прибегал к алгебраическим методам, то только как к эвристическим, после чего подкреплял геометрические результаты, используя для их обоснования принцип непрерывности.

Несмотря на критику, принцип непрерывности воспринимался в XIX в. как интуитивно ясный и потому вполне приемлемый как метод доказательства; геометры широко пользовались им. Но с точки зрения логического развития математики принцип непрерывности был не более чем догматическим, искусственно вводимым утверждением, предназначенным для обоснования того, что математикам не удавалось тогда обосновать с помощью «истинных» дедуктивных доказательств. Принцип был специально изобретен для обоснования того, что устанавливалось интуитивно, на основе наглядных представлений.

Утверждение справедливости принципа непрерывности Понселе и применение этого принципа — лишь один из примеров тех извилистых путей, по которым приходится идти математикам, когда они стремятся обосновать то или иное утверждение, не располагая для этого убедительными доказательствами. Но с непротиворечивостью геометрии дело обстояло из рук вой плохо. Как уже говорилось (гл. V), лишь создание в конце XVIII — начале XIX вв. неевклидовой геометрии позволило обнаружить серьезные изъяны в дедуктивной структуре евклидовой геометрии. Однако и посла этого математики не торопились ликвидировать обнаруженные изъяны, пребывая в полной уверенности, что в действительности выведенные ими теоремы абсолютно надежны. Интуитивную основу теорем и подтверждение их правильности многочисленными практическими применениями геометрии математики считали столь убедительными, что не придавали особого значения дефектам ее логической структуры.

Несколько иная ситуация сложилась в неевклидовой геометрии. В начале XIX в. лишь немногие ученые помимо ее создателей — Ламберта, Гаусса, Лобачевского и Бойаи — воспринимали неевклидову геометрию как заслуживающую внимания область математики, ибо ее дедуктивная структура была далеко не так разработана, как дедуктивная структура классической евклидовой геометрии. Однако после появления работ Гаусса и Римана не только основатели новой науки, но и их последователи уверовали в непротиворечивость неевклидовой геометрии (т.е. в то, что никакие ее теоремы не противоречат другим теоремам), которая отнюдь не была доказана.{83} Стало очевидным, что Саккери заблуждался, полагая, будто он пришел к противоречию; однако возникшая после этого общая уверенность в том, что он не мог прийти к противоречию, первоначально также не была ничем обоснована.

Ведь вполне могло случиться, что противоречие в неевклидовой геометрии все же существует, но пока оно еще не обнаружено. Если бы это было так, то допущение основной аксиомы гиперболической геометрии было бы невозможно — и аксиома Евклида о параллельных оказалась бы, как некогда считал Саккери, следствием остальных евклидовых аксиом. Так, не располагая доказательством непротиворечивости или какими-либо данными о применимости новой геометрии, многие математики приняли то, что их предшественники считали абсурдным. Принятие неевклидовой геометрии было актом веры. Вопрос о непротиворечивости неевклидовой геометрии оставался открытым на протяжении еще полувека (гл. VIII).

Итак, в начале XIX в. не была обоснована практически ни одна область математики. Арифметика вещественных чисел, алгебра, евклидова и более новые неевклидова и проективная геометрии либо имели неполноценные обоснования, либо вообще были лишены логического фундамента. Математическому анализу, т.е. дифференциальному и интегральному исчислению, теории рядов и другим разделам недоставало не только строгой теории (даже просто определения!) широко использующихся здесь вещественных чисел и полноты логической структуры алгебры, но и ясности в определении основных понятий анализа — производной, интеграла и бесконечного ряда. С полным основанием можно сказать, что в математике начала XIX в. ничто не было обосновано хоть сколько-нибудь надежно.

Отношению многих математиков XVIII-XIX вв. к доказательству нельзя не удивляться, если вспомнить, что математику было принято считать непревзойденным образцом дедуктивной (или, по Аристотелю, «выводной») науки. В XVIII в. многие пробелы в обосновании математического анализа были вполне очевидны, и некоторые математики, работавшие в этой области, просто перестали заботиться о строгости. Так, Мишель Ролль (1652-1719) утверждал, что математический анализ представляет собой набор хитроумных логических парадоксов. Другие математики пошли еще дальше и, уподобляясь персонажу известной басни о лисе и винограде, принялись открыто высмеивать строгость греческой математики. Так, в своих «Элементах геометрии» (1741) Алекси Клод Клеро писал:

Евклид заботился о доказательстве того, что две пересекающиеся окружности не имеют общего центра, что сумма сторон треугольника, заключенного внутри другого треугольника, меньше, чем сумма сторон объемлющего треугольника, и это не удивительно. Ведь этому геометру приходилось убеждать упрямых софистов, почитавших за доблесть отрицание очевиднейших истин. Чтобы успешно парировать придирки, геометрия должна, подобно логике, опираться на формальные рассуждения.

Далее Клеро добавляет: «Но теперь все обстоит иначе. Все рассуждения, приводящие к результатам, заранее известным из соображений здравого смысла, ныне игнорируются — ведь они служат лишь для того, чтобы сокрыть истину и утомить читателя».{84}

Умонастроение, господствовавшее в XVIII — начале XIX вв., выразил Юзеф Гене-Вронский (1775-1853), искусный вычислитель, нисколько не заботившийся о строгости. Комиссия Парижской академии наук раскритиковала одну из представленных им работ. Отвечая на критику, Гене-Вронский охарактеризовал мнение комиссии как «педантизм, ставящий средства достижения цели превыше самой цели».

Во втором издании (1810-1819) трехтомного «Трактата по дифференциальному и интегральному исчислению» маститого Лакруа в предисловии к первому тому говорилось: «Нам нет дела до тех тонкостей, о которых так заботились греки». Типичным для того времени был недоуменный вопрос: почему мы должны брать на себя труд и доказывать с помощью хитроумных рассуждений то, что ни у кого не вызывает сомнений, и почему более очевидные истины необходимо доказывать ссылками на менее очевидные?

Даже в конце XIX в. Карл Густав Якоб Якоби (1804-1854), в работах которого по теории эллиптических функций осталось множество неразрешенных вопросов, говаривал: «На гауссовскую строгость у нас нет времени, господа». Многие математики действовали так, будто то, что им не удавалось доказать, попросту не нуждалось в доказательстве. Большинство математиков вообще не заботилось о строгости. Нередко то, чему, по их утверждениям, можно было бы придать строгий смысл, если воспользоваться методом Архимеда, не могло быть доказано строго никакими новыми Архимедами. В частности, это относится к работам по дифференциальному исчислению, не имевшему параллелей в греческой математике. Слова Д'Аламбера: «До сих пор больше внимания уделялось расширению здания, чем освещению входа, возведению новых этажей, чем укреплению фундамента» — применимы к математике на протяжении всего XVIII в. и начала XIX в.

К середине XIX в. значение доказательства упало настолько, что некоторые математики не считали необходимым проводить полные доказательства даже в тех случаях, где это было возможно. Один из выдающихся приверженцев использования алгебраических методов в геометрии, создатель так называемой матричной алгебры (гл. IV) Артур Кэли (1821-1895) сформулировал теорему о матрицах, получившую впоследствии название теоремы Кэли — Гамильтона. (Для непосвященных сообщим, что матрицей в математике называют прямоугольную таблицу чисел. Если матрица квадратна, то в каждой ее строке и в каждом столбце стоят по n чисел.) Кэли проверил, что его теорема выполняется для (2?2)-матриц, и заявил (в работе 1858 г.): «Я не считаю необходимым обременять себя формальным доказательством теоремы в общем случае матрицы любого порядка [т.е. (n?n)-матрицы]».

Один из ведущих алгебраистов Англии Джеймс Джозеф Сильвестр (1814-1897) был в 1876-1884 гг. профессором университета Джона Гопкинса в Балтиморе. В одной из своих лекций он сказал: «Я не доказал этого, но уверен, насколько можно быть вообще в чем-либо уверенным, что это действительно так», после чего воспользовался результатом, о котором шла речь, для доказательства новых теорем. Нередко в конце очередной лекции Сильвестру приходилось признавать, что утверждение, в истинности которого он не сомневался на предыдущей лекции, оказалось неверным. В 1893 г. Сильвестр доказал одну теорему для (2?2)-матриц и лишь наметил те несколько пунктов, которые необходимо дополнительно рассмотреть, чтобы доказать теорему и для (n?n)-матриц.

Если учесть, как прекрасно начал строить Евклид дедуктивную систему геометрии и теорию целых чисел, то нелогичность истории математики естественно подводит нас к вопросу: почему математики так много и так безуспешно пытались обосновать иррациональные, отрицательные и комплексные числа, алгебру, дифференциальное и интегральное исчисление, теорию функций вещественного и комплексного переменного, в то время как евклидова геометрия и теория чисел возводилась на столь шатком основании, и почему это никого не смущало? Ответ на этот вопрос частично уже известен (гл. V): поскольку развивавшиеся Евклидом разделы математики затрагивали интуитивно совершенно ясные понятия (как точка или целое положительное число), найти фундаментальные принципы, или аксиомы, из которых надлежало выводить остальные свойства, было сравнительно просто, хотя аксиоматика Евклида вовсе не была лишена недостатков и в ней отсутствовали как понятие неопределяемого объекта, так и полноценные определения начальных понятий. Что же касается иррациональных, отрицательных и комплексных чисел, операций над буквенными символами, понятий дифференциального и интегрального исчисления, то они для понимания гораздо труднее тех понятий, с которыми имели дело древние греки, и поэтому некритическое их использование вызывает большую неудовлетворенность.

Но была и более глубокая причина. Сами того не желая, великие математики вызвали своими трудами едва уловимое изменение в самой природе математики. До XVI в. математические понятия были идеализациями или абстракциями, почерпнутыми непосредственно из опыта. Правда, к тому времени отрицательные и иррациональные числа уже были приняты индийцами и арабами. Но хотя мы отнюдь не склонны недооценивать вклада, внесенного арабами и индийцами в развитие математики, в вопросах обоснования они полагались главным образом на интуицию и «внематематический» опыт. Когда же появились комплексные числа, а также алгебра, широко использующая буквенные коэффициенты, производные и интегралы, главенствующее положение в математике заняли понятия, представляющие собой абстракции более высокого ранга. Так, понятие производной, или мгновенной скорости изменения величины, хотя оно и не лишено интуитивной основы (ибо существует физическое понятие скорости), является весьма абстрактным. Качественно оно имеет совсем иную природу, чем, например, понятие треугольника. Аналогичным образом были обречены на провал все попытки математиков — еще не осознавших, что все эти понятия не основаны непосредственно на опыте, а являются абстракциями более высокой степени, — понять, что такое бесконечно большие величины, которых так старательно избегали греки, бесконечно малые величины, которые греки так искусно обходили, а также отрицательные и комплексные числа.

Иначе говоря, математики создавали понятия, а не черпали абстрактные идеи из реального мира. В поисках источника математических идей математики стали обращаться не к ощущениям, а к человеческому разуму. По мере того как новые идеи оказывались все более полезными в приложениях, их принимали — сначала недовольно, а потом с жадностью. Становясь привычными, новые понятия отнюдь не становились более приемлемыми: привычка лишь рождала у математиков некритичность и создавала ощущение естественности там, где этой естественности на самом деле не было. Начиная с XVIII в. в математику входило все больше далеких от непосредственного опыта, все более абстрактных понятий, которые тем не менее принимались с все меньшими трудностями. Математикам, вознесенным ими же созданной ракетой, не оставалось ничего другого, как рассматривать свою науку с высоты, намного превышающей уровень земной поверхности.

Не почувствовав изменения, происшедшего в характере новых понятий, математики тем самым лишили себя возможности признать необходимость иной основы для аксиоматического построения своей науки, чем самоочевидные истины. Разумеется, новые понятия отличались от старых большей тонкостью, и заложить надлежащий аксиоматический фундамент, как мы теперь знаем, здесь было совсем не так уж просто.

Как же математики могли узнать, в каком направлении следует двигаться, и, если учесть древнюю традицию доказательства, как они могли даже осмеливаться применять полученные результаты и утверждать что-либо о надежности своих выводов? Несомненно, что выбирать направление развития математики помогали как постановка, так и решение физических проблем. Как только физические проблемы облекались в математические формулировки, на передний план выступало виртуозное владение математическим аппаратом, возникали новые методы, рождались новые выводы. Таким образом, физический смысл стал путеводной звездой на разных этапах математического творчества; нередко он становился источником различного рода соображений, позволявших, по крайней мере частично, восполнить недостающие этапы. По существу этот процесс мало чем отличался от доказательства геометрической теоремы, опирающегося на чертеж, но не подкрепляемого ни аксиомами, ни ранее доказанными теоремами.

Помимо физического смысла в развитии новой математики известную роль играли и чутье — здоровая интуиция разумно мыслящего человека. Ведь основная идея и суть метода всегда интуитивно постигаются задолго до того, как они находят рациональное обоснование. Великих математиков, сколь бы рискованными ни были их рассуждения, всегда отличала тонкая интуиция, позволяющая избегать катастрофических ошибок. Интуиция гения более надежна, чем дедуктивное доказательство посредственности.

Постигнув суть физической проблемы в той или иной ее математической постановке, математики XVIII в. не могли устоять перед соблазном формул. По-видимому, формулы обладали в их глазах такой притягательной силой, что процесс вывода одной формулы из другой с помощью какой-нибудь формальной процедуры, например путем дифференцирования, доставлял им глубокое удовлетворение. Восхищение перед символами переполняло их и лишало способности рассуждать. Восемнадцатое столетие окрестили Героическим веком в истории математики, потому что именно тогда математики дерзнули совершить столь небывалые по своим масштабам и значимости научные завоевания, пользуясь столь слабым логическим оружием.

Напрашивается еще один вопрос: почему математики были так уверены в своих результатах, хотя они прекрасно понимали (особенно в XVIII в.), что основные понятия математического анализа сформулированы недостаточно ясно, а доказательства неадекватны? Отчасти такая уверенность объясняется тем, что многие математические результаты были подкреплены опытом и наблюдением. Мы уже рассказывали (гл. II) о замечательных предсказаниях в астрономии, сделанных на основе математических расчетов. Но математики XVII-XVIII вв. верили в правильность своих результатов и еще по одной причине: они были убеждены в том, что мир сотворен богом на основе математических принципов, а они призваны постепенно раскрывать планы творца (гл. II). И хотя их открытия не носили общего характера, математики считали эти открытия составными частями единой основополагающей истины. Вера в то, что они открывают детали божественного замысла и в конечном счете достигнут когда-нибудь «земли обетованной» и вечных истин, поддерживала дух математиков XVII-XVIII вв., вселяла в них бодрость, а плодотворные научные результаты были для них манной небесной, питавшей разум и облегчавшей их тяготы.

Математики обнаружили лишь часть тех сокровищ, поиском которых занимались, и, судя по многим признакам, еще немало интересных открытий ожидало их впереди. Так стоило ли придираться к тому, что математическим законам, так хорошо согласующимся с природой, недостает строгого логического доказательства? Слабое или несуществующее обоснование подменялось религиозным убеждением, подкрепляемым научными фактами. Математикам XVII-XVIII вв. так не терпелось постичь божественную истину, что они продолжали возводить здание, не подведя под него прочного фундамента. Успех заглушал у них муки сомнений. Более того, опьянение от успеха оказалось столь сильным, что на протяжении почти двух веков теория и строгость были забыты. Возникавшие трудности они пытались преодолевать, обращаясь к философским или мистическим доктринам, и трудности, казалось, исчезали. С точки зрения логической обоснованности математика XVII, XVIII и начала XIX вв., несомненно, выглядела весьма примитивной, однако ее методы оказались необычайно плодотворными. Математики конца XIX в. и XX в., стремясь приуменьшить триумф своих предшественников, иногда были не вполне объективны, акцентируя внимание на их ошибках и промахах.

Математику XVII-XVIII вв. можно сравнить с мощной торговой фирмой, которая совершает многочисленные деловые сделки и приносит внушительную прибыль, но из-за неправильной постановки дела стоит на грани банкротства. Разумеется, ни покупатели (ученые, потребляющие «математические товары»), ни кредиторы (общество, которое без колебаний вкладывает средства в развитие математики) не знали об истинном финансовом положении «фирмы».

Итак, ситуация сложилась весьма парадоксальная. Никогда еще логика быстро расширяющей свои границы математики не находилась в столь плачевном состоянии. Но успехи математики в описании и предсказании явлений природы были настолько внушительными, что все мыслители XVIII в. с еще большим убеждением, чем древние греки, выдвигали тезис о существовании основанной на математических принципах системы мира и превозносили математику как великолепный и возвышенный продукт человеческого разума. Перефразируя слова «Гимна» Джозефа Эддисона, обращенные к небесным телам, можно сказать: «Их усладил глас, доступный слуху разума».

Сейчас все это славословие в адрес математических рассуждений кажется невероятным. То, чем в действительности оперировали тогда математики, правильнее было бы назвать лишь обрывками рассуждений. Век разума (XVIII в.), когда разгорелись жаркие споры по поводу смысла и свойств комплексных чисел, логарифмов отрицательных и комплексных чисел, обоснования дифференциального и интегрального исчисления, суммирования рядов и других вопросов, которые мы не затрагивали, с большим основанием заслуживал бы названия Века безумия. К началу XIX в. математики были более уверены в результатах, чем в их логическом обосновании. В результаты верили — но не более того. Как мы увидим, Веком разума скорее следовало бы назвать вторую половину XIX в.

В то время как большинство математиков без особых колебаний устремились за новыми результатами, мало заботясь о доказательствах, иные выдающиеся математики, которые составляли явное меньшинство, были серьезно обеспокоены плачевным состоянием математики. Отчаянность ситуации, сложившейся в математическом анализе, замечательный норвежский математик Нильс Хенрик Абель (1802-1829) охарактеризовал в письме (1826) к профессору Кристоферу Ханстену. Абель жаловался на «необычайную неразбериху, несомненно царящую в математическом анализе»:

В нем не чувствуется плана, полностью отсутствует всякая система. Странно, что столько людей занимаются математическим анализом. Хуже всего, что в нем ничего не рассматривалось строго. В высших разделах анализа имеется лишь, несколько теорем, доказанных с более или менее приемлемой строгостью. Повсюду встречаются жалкие заключения от частного к общему. Странно, что такой способ доказательства не привел к гораздо большему числу парадоксов.

В частности, по поводу расходящихся рядов Абель писал в январе 1826 г. своему бывшему учителю Берндту Хольмбе:

Расходящиеся ряды — поистине изобретение дьявола, и основывать на них какое бы то ни было доказательство — стыд и позор. Используя их, можно прийти к любому заключению, именно потому эти ряды и породили так много логических ошибок и парадоксов… Я так болезненно реагирую на все это, потому что, за исключением геометрической прогрессии, нет ни одного бесконечного ряда, сумма которого была бы строго определена. Иначе говоря, то, что имеет наибольшее значение в математике, обосновано хуже всего. Удивительно, что многие из результатов, несмотря на все сказанное, верны. Я пытаюсь понять, в чем здесь причина. Это чрезвычайно интересный вопрос.

Как не все люди склонны топить свои печали в алкоголе, так и далеко не все математики старались заглушить свое беспокойство по поводу необоснованности математических понятий, превознося успехи математики в описании и предсказании физических явлений. Но утешение, которое эти более отважные люди искали в убеждении, что они открывают детали замысла самого творца, было сведено на нет, когда в конце XVIII в. естествоиспытатели отказались от идеи о божественном плане творения (гл. IV). Утратив столь мощную духовную поддержку, математики сочли своим долгом критически пересмотреть полученные ранее результаты — и обнаружили нечетко сформулированные понятия, отсутствие доказательств в одних случаях и неадекватность существующих доказательств в других, противоречия и полную неразбериху относительно того, что правильно и что неправильно в полученных ранее результатах. В конце XVIII в. математики осознали, что созданная ими наука отнюдь не была тем образцом строгости, каким ее считали. Вместо дедуктивных рассуждений в ней широко использовалась интуиция, геометрическая наглядность, физические соображения, принципы, взятые «с потолка» (например, принцип перманентности форм), а в качестве аргумента для обоснования принимаемого обращались к метафизике.

Идеал логической структуры, несомненно, был выяснен и провозглашен древними греками. Немногих математиков, задавшихся целью достичь его в арифметике, алгебре и анализе, поддерживала вера, что по крайней мере в одном весьма важном случае — в евклидовой геометрии — столь высокий идеал был достигнут. А если кому-то удалось однажды взойти на Олимп, считали они, то не исключено, что и другие сумеют покорить вершину. Эти математики и не предполагали, что подведение строгого обоснования под всю существующую математику окажется задачей несравненно более трудной и тонкой, чем можно было представить в середине XIX в. Не могли они предвидеть и новых трудностей, которые возникнут на их пути.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК