6. Вероятности

1. Случайные события. Познание закономерностей объективного мира позволяет выявлять связи между событиями (или явлениями) и условиями, которые определяют их появление. Если можно указать комплекс условий, при каждой реализации которого событие неизбежно происходит, то это событие называется достоверным. Событие, которое заведомо не может произойти при реализации данного комплекса условий, называется невозможным. Очевидно,

- 73 -

невозможность события равносильна достоверности противоположного события.

Однако предсказать с полной определенностью наступление того или иного события удается далеко не всегда. Это связано с тем, что часто указываемый комплекс условий не отражает всей совокупности причинно-следственных связей между явлениями. Либо вызывающие данное событие причины еще недостаточно изучены, либо учет всей совокупности причин настолько сложен, что практически целесообразно ограничить комплекс условий наиболее существенными и поддающимися контролю. Возникающая при этом неопределенностью является признаком случайных событий.

Случайное событие относительно некоторого комплекса вполне определенных условий может произойти, а может и не произойти. Примеры случайных событий: перегорание лампочки через 1000 ч работы, попадание в цель при обстреле тремя снарядами, выпадание пяти очков при бросании игральной кости, победа киевского «Динамо» в предстоящем футбольном чемпионате и т.п.

2. Вероятность. Возможность появления случайного события А при реализации комплекса условий S оценивается количественной мерой, которая называется вероятностью и обозначается как P(A/S) или короче P(A). Обычно вероятность достоверного события принимается равной единице, а невозможного события нулю. Тогда для любого события 0 ≤ P(A) ≤ 1, а вероятность случайного события выражается положительным числом, меньшим единицы.

Интуитивно ясно, что событие тем более вероятно, чем чаще оно происходит в рассматриваемых условиях. Таким образом, вероятность P(A/S) непосредственно связана с частотой появления события А при многократном повторении комплекса условий S. С увеличением числа таких повторений, называемых испытаниями, частота все более точно характеризует значение вероятности.

Закономерности, присущие случайным событиям, имеют массовый характер и называются вероятностными или стохастическими. Они играют большую роль в науке и технике при исследовании сложных явлений, проектировании и планировании.

Существует много различных подходов к определению вероятности, которые обычно сводятся к описанию практических приемов ее вычисления. Основные из них рассматриваются ниже.

3. Классическое (комбинаторное) определение. Если из общего числа n равно возможных и несовместных исходов (случаев) событию А благоприятствуют m исходов, то вероятность события А

Например, при подбрасывании монеты возможны два исхода — выпадение герба (Г) и цифры (Ц). Эти исходы можно считать равно

- 74 -

возможными (никакой из них не имеет преимущества перед другим) и несовместными (они не могут появиться вместе). Поэтому вероятность герба равна 1/2. Такая же вероятность и выпадания цифры. Полученный результат говорит о том, что при многократных подбрасываниях монеты примерно в половите случаев выпадает греб, причем этот результат тем ближе к действительности, чем больше число испытаний. При подбрасывании двух монет число всех исходов равно четырем {ГГ, ГЦ, ЦГ, ЦЦ}. Вероятность выпадения двух гербов (как и двух цифр) равна 1/4, но герб и цифра будут появляться с вероятностью 2/4 = 1/2, поскольку этому событию благоприятствую два исхода {ГЦ, ЦГ}.

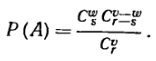

В более сложных случаях для подсчета числа исходов используются комбинаторные методы. Пусть, например, известно, что в партии из r изделий имеется s бракованных. Найдем вероятность того, что из выбранных наугад v изделий w окажутся бракованными (событие А). Общее число исходов равно количеству сочетаний из r изделий по v, т.е. Crv. Благоприятствующие исходы соответствуют сочетаниям из w бракованных и v — w годных изделий. Так как w бракованных можно выбрать Csw различными способами, а v-w годных изделий можно выбрать Cr-sv-w способами, то число исходов, благоприятствующих событию А, будет CswCr-sv-w и следовательно,

Комбинаторное определение возникло в самом начале развития теории вероятностей в связи с изучением шансов в выигрыш в азартных играх. Оно удобно в тех случаях, когда заведомо применимо положение о равновозможности исходов наблюдений (подбрасывание монет и игральных костей, извлечение шаров из урны или карт из колоды, случайная выборка объектов из некоторой их совокупности при статистических исследованиях, распределения и взаимодействия физических частиц и т.п.). В то же время изложенных подход нельзя считать определением вероятности в строгом смысле, так как используемое в нем понятие равновозможности по существу означает равновероятность (вероятность определяется через равновероятность). Кроме того, он оказывается практически бесполезным, если неясно, какие исходы следует считать равновозможными.

4. Статистическое (частотное) определение. Статистический подход основан на регистрации появления события при многократных

- 75 -

наблюдениях в одинаковых условиях. Если событие А появляется в m исходах наблюдений из их общего числа n, то вероятность этого события

Разумеется, бесконечное число наблюдений n можно представить лишь теоретически, а на практике приходится довольствоваться конечным и часто весьма ограниченным числом наблюдений. Получаемое при этом значение для частоты события m/n называют статистической вероятностью. При небольшом числе наблюдений частота события может существенно отклоняться в различных сериях экспериментов, но с увеличением числа наблюдений она все более стабилизируется, сосредоточиваясь вблизи истинного значения вероятности. Так, никто не удивится, если при десятикратных бросаниях монеты герб выпадает 3, 7 или 8 раз. Но если бы при 1000 бросаний герб выпал 300, 700 или 800 раз, то это заставило бы полностью пересмотреть предположение о равновозможности выпаданий герба и цифры или искать какой-то скрытый изъян в проведении экспериментов (известны, например, следующие результаты выпадания герба в десяти сериях, каждая из которых состояла из 1000 подбрасываний монеты: 502, 511, 497, 529, 504, 476, 507, 528, 504, 529).

Статистические вероятности широко используют на практике. Например, при изучении большого числа данных установлено, что частота рождения девочек равна 0,482. Если известно, что из 10000 конденсаторов бракованных оказалось 116, то в аналогичных условиях следует ожидать появление негодного конденсатора с вероятностью 0,0116 или 1,16%.

5. Множество событий. Совокупность всех возможных исходов при данном комплексе условий образует множество элементарных событий. Любое событие рассматривается как подмножество этого основного множества (универсума).

Например, множество всех исходов при бросании двух игральных костей содержит 6·6 = 36 элементов. Каждый из них переставляет собой упорядоченную пару (a, b), где a и b — числа очков, выпавших соответственно при бросании первой и второй кости. Событию, заключающемуся в выпадании дубля, соответствует А (дубль) = {(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5), (6,6) } а выпаданию в сумме меньше шести очков — подмножество В (меньше 6 очков) = {(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (2,1), (2,2), (2,3), (3,1), (3,2), (4,1) }.

Выбор трех из пяти кандидатов {a, b, c, d, e} имеет C53 = 10 исходов, которые и образуют множество элементарных событий. Выбору кандидата a (среди трех кандидатов) соответствует событие

- 76 -

A (выбор a) = {(abc), (abd), (abe), (acd), (ace), (ade) }, выбору кандидатов b и d — событие B (выбор b и d) = {(abd), (bcd), (bde)}, выбору только одного из кандидатов b или d (но не обоих вместе) — событие С (выбору или b или d) = {(abc), (abe), (acd), (ade), (bce), (cde)}.

6. Несовместные события. События А и В называют несовместными, если соответствующие им подмножества не пересекаются, т.е. A∩B = ∅ (например, выпадение пр бросании двух игральных костей дубля и нечетного числа очков). Если из осуществления события А неизбежно следует событие В, то А является подмножеством В, т.е. A ⊂ B или A ∩ B = A (например, из выпадания дубля следует событие, заключающееся в выпадании четного числа очков). Подобные события всегда совместные.

Событие, заключающееся в реализации несовместных событий А или В, соответствует их объединению A ∪ B или дизъюнктивной сумме A + B и его вероятность равна сумме вероятностей P(A) и P(B), т.е.

P(A + B) = P(A) + P(B).

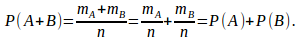

Действительно, если mA и mB — числа исходов, благоприятствующих событиям А и В, то появлению события А или В будет благоприятствовать mA + mB исходов из общего числа n исходов, поэтому

Этот вывод естественно обобщается на любое число несовместных событий, т.е.

P(A1 + A2 + ... + An) = P(A1) + P(A2) + ... + P(An).

Если объединение попарно несовместных событий составляет основное множество, то появление одного из них является достоверным событием, т.е. P(A1 ∪ A2 ∪ ... ∪ An) = P(A1 + A2 + ... + An) = 1. Говорят, что такие события образуют полную систему событий, а их вероятности удовлетворяют нормирующему условию

P(A1) + P(A2) + ... + P(An) = 1.

В частности, P(A ∪ A̅) = P(A) + P(A̅) = 1, откуда следует выражение для вероятности противоположного события

P(A̅) = 1 - P(A) .

Например, при бросании двух игральных костей полную систему образуют несовместные события: выпадение меньше четырех

- 77 -

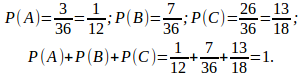

очков (А), выпадение четырех или пяти очков (В) и выпадение больше пяти очков (С). Число благоприятствующих им элементарных событий mA = 3, mB = 7, и mC = 26, следовательно, имеем:

7. Независимые события. События А и В называются независимыми, если вероятность одного из них не зависит от исхода другого. Так, число выпавших очков при каждом бросании игральной кости не зависит от результатов предыдущих испытаний. Вероятность вынуть белый шар из урны, в которой находится белых и черных шаров, не зависит от цвета шара, вынутого в предыдущем испытании, если каждый раз он возвращается в урну. Однако если ранее вынутый шар не возвращается, то эта вероятность изменяется после каждого испытания и, следовательно, вероятность его исхода будет зависеть от предыдущего исхода. Пусть например, в урне находится 2 белых и 3 черных шара. Вероятность вынуть белый шар до испытания равна 2/5, а после него она становится 1/4, если был вынут белый шар, и 1/2, если был вынут черный шар.

Событие, заключающееся в реализации как события А, так и события В, соответствует пересечению множеств, и его вероятность при независимости событий А и В равна произведению их вероятностей, т.е.

P(A ∩ B) = P(A)P(B).

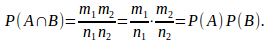

Это соотношение можно доказать на основе классического определения вероятности (3). Пусть P(A) = m1/n1 и P(B) = m2/n2. Если события А и В независимы, то при каждом из m1 исходов, благоприятствующих событию А, будет также m2 исходов, благоприятствующих событию В. Значит, число исходов, благоприятствующих свершению как события А, так и события В, будет m1 m2. Аналогично выводим, что общее число возможных исходов равно n1 n2. Поэтому

Для нескольких независимых событий формула принимает вид:

P(A1 ∩ A2 ∩ ... ∩ An ) = P(A1)P(A2)...P(An).

Пусть, например, устройство состоит из трех блоков, вероятности безотказной работы которых в течение времени t равны

- 78 -

соответственно P(A1) = 0,7; P(A2) = 0,8; P(A3) = 0,9. Отказ в работе хотя бы одного из блоков приводит к отказу всего устройства, причем отказы блоков происходят независимо. Тогда вероятность безотказной работы устройства P(A) = P(A1)P(A2)P(A3) = 0,7 · 0,8 · 0,9 = 0,504.

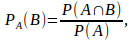

8. Условная вероятность. Если события А и В зависимы, то как указывалось в (7), после наступления одного из них, например А, вероятность другого будет отличаться от его вероятности P(B), вычисленной без учета наступления события А. Вероятность события В при условии, что уже произошло событие А, называют условной вероятностью и обозначают через PA(B) или P(B/A). Поэтому формула для вероятности одновременного наступления двух зависимых событий должна быть записана в виде:

P(A ∩ B) = P(A)PA(B).

Например, вероятность вынуть два белых шара из урны, в которой находятся 2 белых и 3 черных шара (предполагается, что вынутый шар не возвращается в урну) равна произведению вероятности вынуть белый шар первый раз (событие А) на вероятность вынуть белый шар второй раз (событие В) при условии, что первым был белый шар (произошло событие А)б т.е. P(A ∩ B) = 2/5 · 1/4 = 1/10. Если вынутый шар возвращается в урну, то А и В независимы и P(A ∩ B) = 2/5 · 2/5 = 4/25. Из приведенной выше формулы следует выражение

которое часто рассматривается как определение условной вероятности, если каким-либо способом определены P(A ∩ B) и P(A). Ясно, что для независимых событий PA(B) совпадает с P(B).

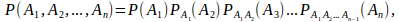

Вероятность одновременного наступления нескольких зависимых событий выражается формулой

P(A1, A2, ... , An) = P(A1)PA1 (A2)

которая получается по индукции из формулы для двух событий.

Здесь  - условная вероятность события Ai, вычисленная при условии, что произошли события A1, A2,..., Ai-1.

- условная вероятность события Ai, вычисленная при условии, что произошли события A1, A2,..., Ai-1.

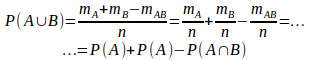

9. Объединение событий. Простая формула для вероятности появления одного из несовместных событий (6) нуждается в обобщении, если события совместны. Пусть из n равновозможных исходов событию А благоприятствуют mA исходов, а событию B — mB исходов. Так как множества совместных событий пересекаются, то сумма mA + mB, кроме исходов, благоприятствующих появлению

- 79 -

одного из событий А или В, дважды учитывает mAB исходов, благоприятствующих одновременному появлению А и В. Поэтому из общего числа исходов n появлению событий А или В (или обоих вместе) будут благоприятствовать mA + mB - mAB исходов, на основании чего имеем

Эта формула получена из каких-либо ограничений относительно характера событий А и В:

для зависимых событий

P(A ∪ B) = P(A) + P(B) -P(A)PA(B),

для независимых событий

P(A ∪ B) = P(A) + P(B) -P(A)(B).

10. Независимость и несовместность. При использовании приведенных соотношений необходимо четко понимать смысл таких свойств событий, как независимость и несовместностью. Условиями независимости событий можно рассматривать каждое из соотношений

P(A ∩ B) = P(A) + P(B); PA(B) = P(B)

Так, при бросании двух игральных костей вероятности событий А(дубль) и В(меньше 6 очков) равны соответственно P(A) = 6/36 = 1/6 и P(B) = 10/36 = 5/18. Одновременному появлению этих событий соответствует подмножество A ∩ B = {(1,1),(2,2)} и его вероятность P(A ∩ B) = 2/36=1/18. Так как P(A ∩ B) B≠ P(A)P(B), то рассматриваемые события являются зависимыми. С другой стороны, событие В при условии наступления события А определяется как подмножество {(1,1),(2,2)} основного множества {(1,1),(2,2), (3,3),(4,4}{(5,5),(6,6)}, и PA(B) = 2/6 = 1/3, т.е. не совпадает с P(B)= 5/18. По соответствующим формулам имеем:

P(A ∩ B) = P(A)PA(B) = 1/6 · 1/3 = 1/18;

P(A ∪ B) = P(A) + P(B) — P(A)PA(B) = 1/6 + 5/18 -1/6 · 1/3 = 7/18.

Очевидно, те же результаты получим, если пример В в качестве дополнительного условия для А. Так как множество {(1,1),(1,2),

- 80 -

(1,3),(1,4),(2,1),(2,2),(2,3),(3,1),(3,2),(4,1)}, соответствующее событию В, служит основным для события А, то

PB(A) = 2/10 = 1/5,

и следовательно получаем:

P(A ∩ B) = P(B)PB(A)= 5/18 · 1/5 = 1/18;

P(A ∪ B) = P*A) + P(B) — P(B)PB(A) = 1/6+5/18-5/18· 1/5=7/18.

Общее условие несовместности событий выражается как

P(A ∩ B) = 0,

что соответствует A ∩ B = ∅. Так, в рассматриваемом примере A ∩ B = {(1,1),(2,2)} ≠ ∅, следовательно, события А и В совместны.

Независимые события А и В при ненулевых вероятностях P(A) и P(B) всегда совместны. Действительно, из соотношения P(A ∩ B) = P(A)(B) имеем P(A ∩ B) ≠ 0, а значит и A ∩ B ≠ ∅, что свидетельствует о совместности независимых событий. Однако совместность событий не обязательно влечет их независимость. Из условия A ∩ B ≠ ∅ при P(A ∩ B) ≠ 0 следует лишь, что P(A ∩ B) ≠ 0 и условная вероятность PA(B) ≠ 0. Но может иметь место неравенство PA(B) = P(B), что означает зависимость рассматриваемых совместных событий.

Зависимые события А и В при ненулевых вероятностей P(A) и P(B) могут быть как совместными, так и несовместными. В первом случае A ∩ B ≠ ∅, и поэтому условные вероятности PA(B) и PB(A) не равна нулю, т.е. одно из событий может наступить при условии, что произошло другое событие. Во втором случае A ∩ B = ∅, следовательно, условные вероятности зависимых и несовместных событий PA(B) = PB(A) = 0. Это значит, что пир наступлении события А событие В произойти уже не может, а наступлении события В не может произойти событие А. В то же время из несовместности событий (A ∩ B = ∅) следует их зависимость, что выражается равенством нулю условных вероятностей PA(B) и PB(A). Иначе говоря, если события А и В несовместны, то при наступлении одного из них другое произойти не может, т.е. несовместные событие не могут быть независимыми.

Несовместность совокупности событий A1, A2, ..., An, следует из их попарной несовместимости, т.е. из условия

Ai ∩ Aj = ∅ (i,j = 1,2,..., n; i ≠ j).

- 81 -

Однако полная независимость совокупности событий, вообще говоря, еще не определяется их попарной независимостью. Кроме условий

P(Ai ∩ Aj) = P(Ai)P(Aj) (i,j = 1,2,..., n; i ≠ j),

должны выполняться также аналогичные условия для любых сочетаний по 3, 4, ... , n событий. Например, для трех событий условие полной независимости выражается системой соотношений:

P(A1 ∩ A2) = P(A1)P(A2);

P(A1 ∩ A3) = P(A1)P(A3);

P(A2 ∩ A3) = P(A2)P(A3);

P(A1 ∩ A2 ∩ A3) = P(A1)P(A2)P(A3).

Невыполнение хотя бы одного из этих соотношений свидетельствовало бы о том, что события A1, A2 и A3 в совокупности зависимы. На практике, однако, попарная независимость обычно влечет за собой и независимость в совокупности.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК