Глава 5 Гийас ад-Дин Абу-л-Фатх Омар ибн Ибрахим ал-Хаййам ан-Найсабури

Глава 5

Гийас ад-Дин Абу-л-Фатх Омар ибн Ибрахим ал-Хаййам ан-Найсабури

Гийас ад-Дин Абу-л-Фатх Омар ибн Ибрахим ал-Хаййам ан-Найсабури.

Или — более привычное для слуха европейца — Омар Хаййам.

Восток, как всем известно, есть Восток. В отличие от Запада, который есть Запад.

Восток в сознании многих — это стандартный набор: гаремы, султаны, ислам, шальвары, халифы, кальяны, муэдзины, эмиры, гурии, минареты, шахи, палящее солнце, фонтаны, баядерки, Чингисхан и тень чинар. И лень, безмятежная, сонная лень в этой тени.

Во всяком случае, таков Восток в прошлом. Таким его представляют.

Действительно, все было на Востоке: и султаны, и шахи, и халифы, и эмиры, и прочее. Более того, в значительной части Востока сохранилось и сейчас.

Тем не менее Востока не было никогда.

Было и есть несколько десятков стран и более миллиарда людей. Более миллиарда. И я смею предполагать, что это довольно разные люди.

Можно думать также, что их внутренний мир тот же, что и у «жителей Запада».

Кстати, сам Киплинг — автор знаменитой формулы о Востоке и Западе — думал именно так. Эта мысль и защищается в его знаменитой балладе, из которой обычно (увы, это удел даже блестящих поэтов) помнят лишь первую строку.

Раз уж в этой главе мы непрестанно будем находиться в «атмосфере поэзии», стоит процитировать и Киплинга. Тем более стихи прекрасны.

О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут,

Пока не предстанет Небо с Землей на Страшный господень суд.

Но нет Востока и Запада нет, что — племя, родина, род,

Если сильный с сильным лицом к лицу у края земли встает.

Дальше можно не цитировать, ибо все последующее до обидного плохо. Стихи великолепны по-прежнему, но сам сюжет и его решение пародийно напоминают рядовой голливудский «вестерн».

Редьярд Киплинг ограничился гимном в честь духовного единства воинов. Героев, сильных телом и духом. Воины эти, если судить непредвзято, — некоторый прообраз облагороженных голливудских бандитов. Но если отвлечься от выбора героев, с Киплингом можно согласиться безоговорочно. Гангстеры всего мира довольно легко находят общий язык, ничуть не хуже ученых-гуманистов.

К сожалению, Киплинг воспел первых. И отдал на это весь свой поразительный талант поэта.

Все эти рассуждения, может быть, не совсем излишни, если вспомнить, что сейчас наш герой — Гийас ад-Дин Абу-л-Фатх Омар ибн Ибрахим ал-Хаййам ан-Найсабури.

Гийас ад-Дин означает: «помощь веры», и есть традиционный титул всех ученых, поскольку в те времена иерархическая лестница научных званий была, видимо, разработана слабовато. Абу-л-Фатх — отец Фатха.

Ан-Найсабури — показывает, что Хаййам был родом из Нишапура, одного из главных городов славного Хорасана.

Хаййам — то, что мы приняли за фамилию, — означает «палаточный мастер». Вероятно, отец его либо дед промышляли этим достойным занятием.

Ибн Ибрахим — сын Ибрахима. В русифицированном варианте: Ибрахимович.

Наконец, Омар — имя, данное ему при рождении.

Итак, коротко — Омар Хаййам.

Он завоевал Запад в XIX веке, и завоевал его как поэт.

Впервые он был переведен на английский и переиздан в прошлом веке 25 раз. В Англии и Америке повальное увлечение Хаййамом приняло характер эпидемии, его цитировали, восхваляли и создавали клубы его имени. Волей-неволей нам придется заниматься литературоведением, и поэтому я хотел бы сразу сообщить, что хотя стихи Хаййама прекрасны, но столь исключительная его популярность связана, возможно, с некоторым «удивительным откровением». Оказалось, что тысячу лет назад где-то в Турции, не то в Индии человеку были доступны те же мысли и сомнения, что волнуют людей и в наш просвещенный век (то есть XIX). Мало того, он сформулировал эти сомнения в великолепных стихах, а это было уже совершенно поразительно.

В родных краях, впрочем, как поэта Хаййама почти не знали.

Так возникло два Хаййама.

На Западе — поэт.

На Востоке — математик, астроном, философ. О, Запад есть Запад, и Восток есть Восток.

Позволим себе риторический вопрос и воскликнем в недоумении: кто же он был?

Поскольку автор больше симпатизирует «восточной версии», начнем спокойный и медлительный рассказ, оживляя его по мере скромных наших сил традиционным колоритом о досточтимом мудреце и имаме Гийас ад-Дине Омаре ал-Хаййаме ан-Найсабури, да освятит аллах его драгоценную душу.

«Во имя аллаха милостивого, милосердного. Хвала аллаху, господину миров, и благословение всем его пророкам».

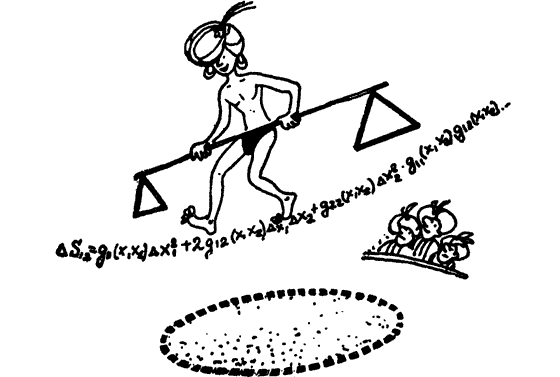

Так, скованный суровой и жестокой традиционной формой, начинает Хаййам свой замечательный труд: «Трактат о доказательствах задач алгебры и алмукабалы» — работу, в которой математика Запада была опережена примерно лет на пятьсот.

Этот труд «величайшего геометра Востока», как писал позднее о нем замечательнейший энциклопедист восточного мира араб Ибн-Халдун, содержит первую систематическую теорию алгебраических уравнений третьей степени. Он был широко известен среди арабских математиков и, несомненно, оказал огромное влияние на развитие математики Востока. А в Европе первое и очень смутное упоминание о нем относится к 1742 году.

Историк, собственно, указывает только: вроде бы по заглавию рукописи, хранящейся в Лейденском музее, можно подозревать, что там есть нечто об уравнениях третьей степени, но… «Весьма жаль, что никто из знающих арабский не имеет вкуса к математике и никто из владеющих математикой не имеет вкуса к арабской литературе».

Когда трактат Хаййама, наконец, прочли, оказалось, что его результаты повторил (и превзошел его во многом) не кто иной, как Декарт. Впрочем, возможно, в еще одном окончательно уже исчезнувшем трактате и сам Хаййам пошел значительно дальше. Кто знает…

Но нам интересен здесь другой трактат Хаййама, а именно: «Комментарии к трудностям во введениях книги Евклида». Это сочинение славнейшего шейха, имама, Доказательства истины, Абу-л-Фатха Омара ибн Ибрахима ал-Хаййама в трех книгах.

Этот трактат начинается также не слишком оригинально: «Во имя аллаха милостивого, милосердного. Хвала аллаху, господину милости и милосердия, мир избранным его рабам и в особенности государю пророков Мухаммеду и всему его чистому роду».

Но непосредственно строчкой дальше сразу и неожиданно прорывается: «Изучение наук и постижение их с помощью истинных доказательств необходимо для того, кто добивается спасения и вечного счастья».

Стоп! Тот, кто должен был понять, понял. Сказано уже слишком много. И дальше плывет распевный душеспасительный речитатив.

«В особенности (ну, конечно, конечно!) это относится к общим понятиям и законам, к которым прибегают для изучения загробной жизни, доказательства существования души и ее вечности, постижения качеств, необходимых для существования всевышнего и его величия (Хаййама просто безумно волнует величие аллаха), ангелов, порядка творения и доказательства пророчеств государя, пророка (то есть Мухаммеда), повелениям и запрещениям которого повинуются все творения (кстати, в свое время в уделе его — Медине — Мухаммед навел-таки весьма жесткий порядок, и лучшие из творений аллаха ходили у него по струнке) в соответствии с соизволением всевышнего аллаха и силой человека».

Придраться невозможно, кажется.

Увы, нет!

Весь этот абзац — ересь, и ересь довольно опасная для правоверных исповедователей ислама.

И пусть этот поклонник Аристотеля прикрывается лицемерно-благочестивыми фразами, его поймут не только единомышленники.

Счастье еще Хаййама, что в среднем ислам более веротерпимая религия, чем христианство. В среднем. На костер, пожалуй, не отправят. Но профессионально точный удар кинжала заработать можно. Очень можно. Даже за не слишком явную ересь. Впрочем, можно и избежать.

Далее идет сам трактат (о нем мы еще вспомним, конечно), ну, а по дороге усердно возносится хвала всевышнему аллаху, его лучшему творению — Мухаммеду, всему чистому роду Мухаммеда, прекрасной помощи аллаха и еще чему-то.

Хвала аллаху!

Сколь легко и весело было жить его творениям. Я разумею — мыслящим творениям. Повторим, однако, что милосердные служители милосердного Христа заведомо оттеснили милосердного аллаха с пьедестала почета, и снова начнем «во имя аллаха милостивого и милосердного».

Биография Омара Хаййама известна нам очень и очень… короче, почти неизвестна. Сведения о нем скудны и отрывочны. Путем довольно сложных «астрономических» выкладок на основе косвенных данных даты его жизни предположительно фиксируются 1048–1131. Либо 1040–1122. Либо 1048–1122.

Родился он в Нишапуре. Город этот тогда входил в Хорасанский эмират, теперь Нишапур на территории Ирана. Стихи Хаййам писал на литературном персидском языке, а работы — по-арабски. Поскольку, как объясняют языковеды, и современный персидский и таджикский развились из средневекового персидского, сейчас можно свободно объявлять Хаййама и персидским и таджикским поэтом.

За несколько лет до рождения Хаййама его район «сонного и спокойного» Востока был ареной ожесточеннейших сражений, и предводители кочевого племени сельджуков (туркмен), разгромив предыдущих султанов, быстро организовали колоссальную империю и свеженькую династию сельджукских султанов.

Далее все развивалось по стандартной схеме. Борьба за престол между претендентами. Борьба султанов с феодалами и отчаянное стремление феодалов поцарствовать хоть в малом краю, но самостоятельно. Лет через сто двадцать империя распалась окончательно, но этот срок, ничтожный для истории, вполне достаточен для жизни одного человека.

Хаййам жил в империи сельджуков и долгое время жил спокойно, ибо у него был покровитель. Сильный покровитель.

Великий визирь Низам ал-Мулк.

Низам ал-Мулк был покорен идеей сильного государства. И он создавал его всячески. Очевидно, он полагал, что культура и науки будут способствовать укреплению империи, и так же, как милые наши Птолемеи, всячески покровительствовал ученым.

Он и сам не чуждался литературы и написал весьма неглупый, основательный и очень интересный для историков труд «Книгу о правлении» — некое настольное руководство для султанов, которых ох как надо было образовывать. К этой популяризаторской работе он привлекал и своих ученых, в частности Хаййама.

Но прежде чем Хаййам попал под крылышко к Низам ал-Мулку, ему пришлось изрядно помыкаться. Когда султаны организуют империю, жителям страны бывает не слишком сладко.

Сведения о годах юности Хаййама совсем уж скудны. Вероятно, он учился в Нишапуре.

Пишут, что «в семнадцать лет он достиг глубоких знаний во всех областях философии».

Пишут, что был он «глубокий знаток языковедения, мусульманского права и истории» и был последователь Авиценны (Абу-Али Ибн-Сина).

Рассказывают, что память его была необыкновенна и однажды он выучил книгу наизусть, прочитав ее семь раз.

Говорят также, что был он «мудрец, сведущий во всех областях философии, особенно в математике».

Короче — все источники (так же как и творчество Хаййама) показывают, что был он энциклопедически образованным человеком исключительного дарования и ясного ума.

Но все это не столько помогало ему поначалу, сколько портило жизнь. Из Хорасана пришлось уехать, и мы встречаем Хаййама в Самарканде.

Естественно, покровитель необходим. Хаййам находит его. Мы не знаем как. Это «славный и несравненный господин судья судей имам господин Абу-Тахир, да продолжит аллах его возвышение и повергнет тех, кто питает против него зависть и вражду».

Попросту говоря, это главный судья Самарканда. Чиновник значительный. Но один аллах ведает, обладал ли он хоть крупицей тех достоинств, которые так старательно и сладкоречиво описывает Хаййам в своем алгебраическом трактате. А чуть раньше, во введении к тому же трактату, Хаййам пишет глухо и горько:

«…Я был лишен возможности систематически заниматься этим делом (алгеброй. — В. С.) и даже не мог сосредоточиться на размышлениях о нем из-за мешавших мне превратностей судьбы.

Мы были свидетелями гибели ученых, от которых осталась малочисленная, но многострадальная кучка людей. Суровости судьбы в эти времена препятствуют им всецело отдаться совершенствованию и углублению своей науки.

Большая часть из тех, кто в наше время имеет вид ученых, одевает истину ложью, не выходя в науке за пределы подделки и притворяясь знающими.

Тот запас знаний, которым они обладают, они используют для низменных плотских целей. И если они встречают человека, отличающегося тем, что он ищет истину и любит правду, старается отвергнуть ложь и лицемерие и отказаться от хвастовства и обмана, они делают его предметом своего презрения и насмешек».

Когда читаешь этот отрывок, как-то пропадает охота рассказывать историю Хаййама в спокойном, чуть ироничном тоне объективного наблюдателя. Тут уже не рассуждения о великом и милосердном аллахе. Здесь жизнь, невеселая и жестокая жизнь, и пишет эти горькие слова совсем еще молодой человек, почти юноша. Ему в это время никак не более двадцати пяти лет. Эта охота пропадает тем более, что через четыре века почти то же самое напишет Галилей, а еще через пять столетий — Эйнштейн.

И не знаю, что хотел сказать сам Хаййам, но следующая фраза: «Аллах помогает нам во всех случаях, он наше прибежище» и потом длинный-предлинный абзац восхвалений почтенного самаркандского судьи воспринимаются как жестокая, злая и тонкая издевка.

Но не будем увлекаться.

Все же Хаййаму повезло. Покровитель отыскался. Причем такой, что «…его присутствие расширило мою грудь, его общество возвысило мою славу, мое дело выросло от его света и моя спина укрепилась от его благодеяний».

Видите, как все благополучно. Но это лишь начало. Аллах не скупится на щедроты.

Далее Хаййам удостоен (слава аллаху!) дружбы самого Бухарского хакана. Что точно значит этот титул, я не очень знаю, да и не старался узнать. Во всяком случае, это был какой-то царек. И историк (современник Хаййама) с понятным оттенком зависти сообщает, что «…хакан Шаме ал-Мулк крайне возвеличивал его и сажал имама Омара на свой трон».

Но поистине благодеяния аллаха неисчерпаемы. И в 1074 году сам Малик-шах (а хакан всего лишь его вассал) зовет Хаййама к своему двору в Исфахань и — радуйтесь же, правоверные! — делает его своим надимом.

Вы хотите узнать, что такое надим?

Это несколько странная должность.

Султану нужны собеседники, наперсники по совместительству, телохранители. Это и есть обязанности надима. Надим участвует в трапезе правителя, беседует с ним, развлекает его. Выдумывает, как бы убить время. И конечно, восхищается. Восхищается повелителем. Его мудростью. Его отвагой. Его красотой. Его поэтическим даром. Его конями. И соколами. И наложницами. Не знаю, правда, показывали ли надимам цветы гарема. И…

Впрочем, к чему дилетантские рассуждения. Дадим слово сиятельному покровителю Хаййама Низам ал-Мулку.

Цитируем «Книгу о правлении» — «Сиасет-Наме».

«От надима несколько польз: одна та, что он бывает близким другом государя, другая та, что, находясь с государем день и ночь, он бывает вместо телохранителя, и в случае необходимости еще та польза — удали ее аллах, — если предстоит какая-нибудь опасность, он жертвует своим телом, заменяет своим телом щит против той опасности, четвертая та, что тысячу родов слов можно сказать с надимом, чем с теми, кто является исполняющими должность амилей и чиновников государя, пятая та, что они сообщают ему о делах царей, как и лазутчики, шестая та, что они ведут всякого рода разговоры без принуждения о добром и плохом, в пьяном и трезвом виде, в чем много полезного и целесообразного».

Как видите, целых шесть различных польз. Но далеко не всякий может быть на этом почетном посту. Безусловно, не всякий.

«Надо, чтобы надим был от природы даровит, добродетелен, пригож, чист верой, хранитель тайн, благонравен, он должен быть рассказчиком, чтецом веселого и серьезного, помнить много преданий, всегда быть добрословом, сообщителем приятных новостей, игроком в нарды и шахматы, если он может играть на каком-либо музыкальном инструменте и владеть оружием, еще лучше. Надим должен быть согласен с государем. На все, что произойдет или скажет государь, он должен отвечать: «Отлично, прекрасно», он не должен поучать государя: «Сделай это, не делай того; почему поступил так?»; он не должен так говорить, а то государю станет тягостно и произойдет отвращение. Надимам приличествует устраивать все, что имеет отношение к вину, развлечениям, зрелищам, дружеским собраниям, охоте, игре в чоуган и тому подобному, так как они для того и нужны».

Все.

Так поучает Низам ал-Мулк, по представительству которого Хаййам и попал в надимы к Малик-шаху.

Должность, бесспорно, поразительно приятная.

Историки несколько утешают нас. Одна группа считает вообще маловероятным, что Хаййам был удостоен столь высокой чести, и полагают, что биограф преувеличил. Быть может, он хотел максимально возвеличить собрата ученого в глазах читателей и малость прихвастнул. Другие же полагают, что надимом Хаййам, бесспорно, был, но, так сказать, несколько другого сорта.

Ведь пишет же далее Низам ал-Мулк: «Многие государи делали своими надимами врачей и астрологов, чтобы знать, каково мнение каждого из них, что следует им, что следует государю, что надо делать, чтобы беречь природу и здоровье государя… Астрологи же наблюдают за временем и часом; для всякого дела, которое будет принято, они дают уведомление и выбирают благоприятный час».

В общем есть слабая надежда, что устраивать пьянки для Малик-шаха и подбирать ему невольниц Хаййаму не приходилось. Но кто знает? Можно быть уверенным в одном: он должен был делать все, что бы ни пришло в голову повелителю.

Во всяком случае, астрологией-то он занимался бесспорно, хотя считал, столь же бесспорно, что это вздор.

Как астролог Хаййам пользовался непререкаемым авторитетом, но как он добился этого, осталось его тайной.

А как профессионально умело нужно было гнуть спину при восточных дворах!

И перед сколькими!

В общем вся эта жизнь, весьма приятная, впрочем, для многих, Хаййаму не то что не могла доставить удовольствия, но была, вероятно, невыносимо отвратительна.

Кое-что, однако, он имел взамен.

Во-первых, придворный мудрец Малик-шаха, его доверенное лицо, чуть ли не приятель, недосягаем для всех служителей корана. А они были бы очень не прочь призвать Хаййама к порядку.

Во-вторых, обеспеченное существование. Семьи у Хаййама, правда, не было, но положение ученого в те времена столь непрочно, что без покровителей прожить просто невозможно. Так лучше уж шах, чем мелкая сошка.

В-третьих, и, можно думать, главное — возможность работать. Хаййам получил в свое распоряжение первоклассную по тем временам Исфаханскую обсерваторию. И вероятно, шах резонно полагал, что мудрецу надо давать некоторое время на размышления. Во всяком случае, за годы пребывания при дворе Хаййам сделал много. И уже через три года после прибытия ко двору он закончил свою работу «Комментарии к трудностям во введениях книги Евклида», где он, помимо прочих поправок, доказал, как он думал, пятый постулат.

В обсерватории он работал много и добился первоклассных результатов. По существу, он и был создателем обсерватории, выпрашивая постоянно у Малик-шаха деньги на строительство.

И снова ситуация стандартна.

Его астрономические работы практически никого не волновали. Он составил великолепный по своей точности календарь, но календарь принят не был. А действительно и безусловно ценными полагались его астрологические работы.

Через несколько веков Кеплер, который так же ценил астрологию, как Хаййам, повторит его путь. Лишь занятия астрологией дали ему общественное положение, средства к жизни и возможность заниматься научной работой.

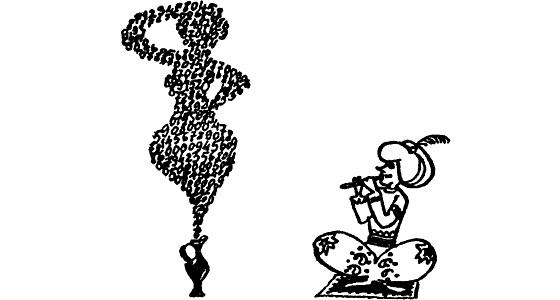

В астрологию Хаййам не верил. Какова была его вера — историки не решили до сих пор. Ясен по крайней мере один и, пожалуй, главный символ его веры: человек должен заниматься наукой, постигать, как устроен мир. Но и тут все несколько усложняется. И сейчас полезно вернуться к стихам. Вообще говоря, будь точно известно, какие именно стихи написал действительно Хаййам, они были бы весьма серьезным документом.

Поэтом он себя не считал. Писал, вероятно, в основном для себя и таился, естественно, меньше, чем в своих философских трактатах. Там-то ему приходилось все время быть предельно внимательным, и малейшие отклонения от ортодоксальных идей протаскивать очень, очень, очень осторожно. Но по поводу подлинности тех или иных стихов продолжаются отчаянные битвы литературоведов.

Каноническим считается текст, в котором 252 четверостишия (рубаи). Но и тут идут споры. Всего же Хаййаму приписывают около 1000 рубаи.

Поверим, что стихи подлинны! Тем не менее точно определить философское мировоззрение Хаййама по-прежнему довольно трудно. Даже специалисты не могут прийти к единому мнению, что, впрочем, довольно обычное дело.

Некоторые из стихов великолепны даже в переводах, говорят, в подлиннике они еще лучше. Тематика Хаййама, правда, довольно ограниченна, и если говорить откровенно — два-три десятка стихов полностью исчерпывают все, что хотел сказать Хаййам.

Чтобы читатели могли несколько отдохнуть на хорошей прозе, а затем на хороших стихах, я приведу сначала один не очень распространенный анализ творчества Хаййама, а потом несколько рубаи.

О’Генри, вероятно крайне раздраженный истерической модой на Хаййама, расправился с ним на первый взгляд весьма жестоко.

Главный герой его рассказа «Справочник Гименея» бравый ковбой Сандерсон Пратт был заперт снежной бурей на зиму в тесной хижине вместе с не менее бравым ковбоем Айдахо. Очевидно, это был случай психологической несовместимости, и дело чуть-чуть не дошло до трагедии, но, на счастье, они отыскали две книги.

Одна — статистический справочник, другая — Омар Хаййам.

Книги разыграли в карты, Айдахо выбрал Хаййама, герой получил универсальный справочник. Бедняги мирно штудировали книги — каждый свою — долгие недели заточения.

После освобождения оба стали отчаянно ухаживать за некоей пленительной и состоятельной вдовой, блистая вновь обретенной культурой и призывая на подмогу своих кумиров. Естественно, поэтический руководитель Айдахо — Омар Хаййам — был разбит, уничтожен и истреблен справочником, и счастливый брак Сандерсона Пратта был достойной наградой знаменосцу здравого смысла.

А теперь дадим слово Сандерсону Пратту.

«Я сидел и читал эту книгу четыре часа. В ней были спрессованы все чудеса просвещения. Я забыл про снег и про наш разлад с Айдахо. Он тихо сидел на табуретке, и какое-то нежное и загадочное выражение просвечивало сквозь его рыже-бурую бороду.

— Айдахо, — говорю я, — тебе какая книга досталась?

Айдахо, видно, тоже забыл про старые счеты, потому что ответил умеренным тоном, без всякой брани и злости.

— Мне-то? — говорит он. — По всей видимости, это Омар Ха-Эм.

— Омар X. М., а дальше? — спросил я.

— Ничего дальше, Омар Ха-Эм, и все, — говорит он.

— Врешь, — говорю я, немного задетый тем, что Айдахо хочет втереть мне очки. — Какой дурак станет подписывать книжку инициалами. Если это Омар X. М. Спупендайк, или Омар X. М. Мак-Суини, или Омар X. М. Джонс, так и скажи по-человечески, а не жуй конец фразы, как теленок подол рубахи, вывешенной на просушку.

— Я сказал тебе все как есть, Санди, — говорит Айдахо спокойно. — Это стихотворная книга, автор Омар Ха-Эм. Сначала я не мог понять, в чем тут соль, но покопался и вижу, что жила есть. Я не променял бы эту книгу на пару красных одеял».

Далее новообращенный Айдахо анализирует творчество Омара Ха-Эм.

«— Он, похоже, что-то вроде агента по продаже вин. Его дежурный тост: «Все трын-трава». По-видимому, он страдает избытком желчи, но в таких дозах разбавляет ее спиртом, что самая беспардонная его брань звучит как приглашение раздавить бутылочку. Да, это поэзия, и я презираю твою кредитную лавочку, где мудрость меряют на футы и дюймы.

А если понадобится объяснить философическую первопричину тайн естества, то старикашка Ха-Эм забьет твоего парня по всем статьям — вплоть до объема груди и средней годовой нормы дождевых осадков».

Но не таков был Сандерсон Пратт, чтобы дать сбить себя с толку.

«Этот Омар X. М., судя по тому, что просачивалось из его книжонки через посредство Айдахо, представлялся мне чем-то вроде собаки, которая смотрит на жизнь, как на консервную банку, привязанную к ее хвосту. Набегается до полусмерти, усядется, высунет язык, посмотрит на банку и скажет: «Ну, раз мы не можем от нее избавиться, пойдем в кабачок на углу и наполним ее за мой счет».

К тому же, кажется, он был персом. А я ни разу не слышал, чтобы Персия производила что-нибудь достойное упоминания, кроме турецких ковров и мальтийских кошек».

К великому возмущению всех любителей Хаййама, надо признать, что основную тему оба ковбоя уловили довольно точно.

Но у О’Генри никогда точно не знаешь, что именно он хотел сказать.

Не исключено, что, как истый поклонник Хаййама, он просто-напросто иллюстрировал древний и скорбный мотив: хочешь добиться успеха у очаровательной женщины, забудь о поэзии. Забудь — или оставь надежды.

Особенно если эта дама владелица двухэтажного домика в захолустном добропорядочном городишке.

Посмотрим теперь стихи Хаййама. Все их, грубо говоря, можно рассортировать на три группы: 1) винно-любовный цикл; 2) философский цикл; 3) гражданская лирика — четверостишия, где Хаййам более или менее прямо высказывает свое отношение к окружающим.

Поскольку автор этой книги непрерывно балансирует на скользкой дорожке решения психологических ребусов, то попробуем и на этот раз разобраться, в какой степени стихи передают истинный образ Хаййама.

Пожалуй, в этом смысле наиболее содержательны стихи третьего цикла: раздраженные, желчные, откровенно злые.

Из всех 252 рубаи не найдешь ни одного, где было бы сказано что-либо приличное о мыслящих творениях аллаха. Достается всем. Но особую «любовь» Хаййам испытывает к духовенству.

Рабы застывших формул осмыслить жизнь хотят.

Их споры мертвечиной и плесенью разят.

Ты пей вино: оставь им незрелый виноград,

Оскомину суждений, сухой изюм цитат.

С той горсточкой невежд, что нашим миром правят

И выше всех людей себя по званью ставят,

Не ссорься. Ведь того, кто не осел, тотчас

Они крамольником, еретиком ославят.

От духовенства совершенно естествен переход к милосердному аллаху. В стихах Хаййам как-то хуже ладит с господом, чем в трактатах.

У мертвых и живых один владыка — ты;

Кто небо завертел над нами дико? Ты.

Я тварь греховная, а ты создатель мира;

Из нас виновен кто? Сам рассуди-ка ты!

Жизнь сотворивши, смерть ты создал вслед за тем,

Назначил гибель ты своим созданьям всем,

Ты плохо их слепил? Но кто ж тому виною?

А если хорошо, ломаешь их зачем?

Впрочем, сильных мира сего он тоже не оставляет своим вниманием.

Чтоб угодить судьбе, глушить полезно ропот.

Чтоб людям угодить, полезен льстивый шепот,

Пытался часто я лукавить и хитрить,

Но всякий раз судьба мой посрамляла опыт.

И наконец, обобщающие высказывания по поводу человеческой глупости. Тут он пишет со вкусом, даже с некоторым удовольствием.

Один Телец висит высоко в небесах,

Другой своим хребтом поддерживает прах.

А меж обоими тельцами — поглядите, —

Какое множество ослов пасет аллах!

Общаясь с дураком, не оберешься срама.

Поэтому совет ты выслушай Хаййама:

Яд, мудрецом тебе предложенный, прими,

Из рук же дурака не принимай бальзама.

Весь этот цикл весьма логично можно завершить четверостишиями, в которых Хаййам объясняет, в какой обстановке он осужден жить и работать.

То не моя вина, что наложить печать

Я должен на свою заветную тетрадь:

Мне чернь ученая достаточно знакома,

Чтоб тайн своей души пред ней не разглашать.

Естественно, автор столь «жизнерадостных» стихов — человек не слишком оптимистического склада ума. Полное духовное одиночество, и никаких просветов. И в рубаи «философского цикла» Хаййам вроде бы обобщает свой жизненный опыт.

Что миру до тебя? Ты перед ним ничто:

Существование твое лишь дым, ничто.

Две бездны с двух сторон небытием зияют,

И между ними ты, подобно им, — ничто.

Ученью не один мы посвятили год,

Потом других учить пришел и нам черед.

Какие ж выводы из этой всей науки?

Из праха мы пришли, нас ветер унесет.

Меня философом враги мои зовут,

Однако, видит бог, ошибочен их суд.

Ничтожней много я: ведь мне ничто не ясно,

Не ясно даже то, зачем и кто я тут.

Снова ни одного проблеска, ни единого хоть отчасти обнадеживающего намека. Некие рецепты, как следует наладить жизнь, вроде бы есть в первом цикле. Герои О’Генри (могу повторить еще раз) довольно точно уловили суть. Кстати, в первом английском переводе Фицджеральда особое и исключительное внимание было отдано именно этому направлению.

Мы в этот мир пришли вкусить короткий сон:

Кто мудр, из кабака тот не выходит вон.

Потоками вина туши огонь страданий,

Пока ты ветром в прах навеки не снесен.

Умом ощупал я все мирозданья звенья,

Постиг высокие людской души паренья

И, несмотря на то, уверенно скажу:

Нет состояния блаженней опьяненья.

Хочу упиться так, чтоб из моей могилы,

Когда в нее сойду, шел винный запах милый,

Чтоб вас он опьянял и замертво валил,

Мимо идущие товарищи — кутилы.

Особо жизнерадостными эти стихи также не назовешь. Какая уж тут жизнерадостность!

Поверим за неимением других гипотез, что автор всех цитированных рубаи действительно Хаййам.

Ну хотя бы половины. Достаточно и этого.

Образ человека, написавшего эти стихи, как будто достаточно ясен. Умный, исключительно одаренный, скептик и мизантроп. При бесспорной культуре — полное отсутствие каких-либо интеллектуальных интересов. Дни и ночи он проводит с наложницами за чашей вина, в компании пьяных гуляк, а в редкие трезвые минуты отводит душу, создавая чудесные, но глубоко пессимистические стихи. Он не ценит ничто в этом мире, кроме возможности хорошенько гульнуть, и, естественно, выполняет свою программу по мере сил и финансов.

В общем некая неудобоваримая смесь байронического героя, римского патриция самого низкого пошиба, гётевского Мефистофеля, русского купчика второй гильдии и французских аристократов эпохи упадка.

Идеи Хаййама не так уж новы.

Скептиков и пессимистов хватало во все эпохи, и восторгаться его мировоззрением особо не приходится.

Вроде бы иногда он близок к стихийному материализму. Во всяком случае, аллаха он честит изрядно. Но, во-первых, здесь многое неясно — есть достаточно рубаи явно полумистического характера, а во-вторых, чем тут особенно восхищаться?

Во все века и во все эпохи материалистические идеи увлекали многих и многих.

Не надо только, говоря о Хаййаме, делать какие-либо скидки на интеллектуальную наивность его эпохи по сравнению с нашей. Не стоит свысока похлопывать по плечу прошедшие столетия.

Но если говорить «на равных» и судить по одним стихам, образ Хаййама-мыслителя заметно тускнеет. Остается великолепный поэт, но не слишком глубокий и симпатичный человек. Его можно понять, оправдать, но согласиться с ним нельзя.

Литературоведы не пишут столь откровенно, быть может, потому, что поэзия Хаййама навечно занесена в золотые фонды мировой культуры и соответственно сам Хаййам фигура иконописная.

Тем не менее знай я Хаййама только как поэта, после понятного периода увлечения его пессимизмом, который неотразимо привлекателен в возрасте 15–25 лет, — знай я его после этого периода, я бы в общем солидаризовался с О’Генри, отдавая, конечно, должное великолепному мастерству поэта.

Но вся прелесть в том, что гипотетический наш образ не более чем карикатура. И довольно односторонняя.

Во-первых, Хаййам не поэт-профессионал. Он ученый. Его дело — наука. Стихи? Не более чем разрядка. Отдых от работы.

Гурии и вино? Если бы Хаййам выпил сотую долю того вина, что разлито в его стихах…

Если бы его гарем вместил в себя десятую долю воспетых им красавиц… То ему просто физически не хватило бы сил на что-либо еще.

А все современники — и благожелательные и неблагожелательные — единодушны: Ходжа имам Омар был одним из величайших научных гениев Востока.

Посмотрим же, кто он.

Он…

Математик. Возможно, крупнейший во всей истории Востока. По крайней мере так полагают многие историки математики. Алгебраические работы Хаййама — можно повториться — блестящи. И он детально изучил математическое наследие греков. А это труд немалый. Работа не одного года.

Астроном. Как помните, многие годы он создавал Исфаханскую обсерваторию, сам вел длительные и непрерывные астрономические наблюдения, провел реформу календаря и разработал новое летосчисление.

Отчасти физик. У него имеется очень любопытный трактат, посвященный знаменитой задаче Архимеда о короне Гиерона. Той самой задаче, в результате которой появился не только закон Архимеда, но и «фирменная марка» научно-популярных книг издательства «Молодая гвардия».

Но это далеко не все. Из его работ видно, что он блестяще знает не только арабскую, но и греческую философию, особенно философию Аристотеля. Аристотелем Хаййам восхищался даже слишком откровенно. Может быть, лучше всего об этом говорит стиль ссылок: Хаййам пишет коротко и сухо. Вместо его имени он всегда ставит — философ.

Философ — и никаких восточных комплиментов. А Хаййам умел их говорить как надо. Но не здесь. Он не хочет, чтобы пышные слова, инфляцию которых он чувствует лучше всех окружающих, чтобы эти проституированные сладкие фразы прилипали к тем именам, которые действительно дороги ему.

Философ — этого довольно.

Вообще, как только Хаййам начинает обсуждать существо дела, то поэтический, придворный, восточно-пышный стиль исчезает бесследно. Между традиционными реверансами аллаху, Мухаммеду и очередному покровителю в начале и конце заключен сухой, сдержанный текст.

Ссылки, рассуждения, чертежи, формулы. Евклид — просто Евклид, а не царь математиков или светоч знаний. Аполлоний — просто Аполлоний. Птолемей — Птолемей. Чуть-чуть отредактируйте текст, и перед вами стиль XX века. А Аристотель — философ.

Но мы несколько отвлеклись. Сейчас интересно несколько другое. Вспомним, «философ» писал столь путано и тяжело, что стиль его вошел в пословицу. Детальное изучение его работ сама по себе исключительно трудоемкая задача. Полагаю, что в наши дни среди специалистов по истории философии найдется очень немного скрупулезно проштудировавших все наследие Аристотеля в оригинале. Разве что несколько узких специалистов — «аристотелеведов». Хаййам же, бесспорно, изучил все работы философа. Но Аристотель — лишь малая часть того философского наследия Запада и Востока, что проработал Хаййам. Ссылки на десятки самых разнообразных капитальных трудов великолепно свидетельствуют это.

Если мерять по объему переработанной литературы, Хаййаму может позавидовать любой доктор философских наук.

Философия далеко не исчерпывает Хаййама. Помимо этого, он знаток корана и мусульманской юриспруденции.

Но и это не все.

Он еще и астролог. Мы уже говорили, что Хаййам прекрасно знает цену астрологии, но чтобы постичь ее правила, необходимо все же поглотить достаточно изрядную информацию.

Кстати, один из рассказов об астрологических подвигах Хаййама заставляет предположить, что он был знаком и с основами метеорологии.

Вспоминает ан-Низами ас-Самарканди:

«…султан послал в Мерв к великому ходже (далее следует длиннейшее имя ходжи), чтобы он попросил имама Омара предсказать: если они поедут на охоту, не будет ли в эти дни снега и дождя».

Хаййам думал два дня, указал время, «отправился и усадил султана верхом».

Дальше действие у ан-Низами развивается как у хорошего драматурга. Конечно, только-только султан выехал… «над землей распространились тучи, поднялся ветер, пошел снег, и все покрылось туманом. Все засмеялись. Султан хотел вернуться. Но ходжа имам (то есть Хаййам) сказал, чтобы султан не беспокоился, так как пять дней не будет влаги. Султан отправился на охоту, и тучи рассеялись, и пять дней не было влаги, и никто не видел туч».

А под конец рассказчик добавляет, что Хаййам, насколько ему известно, астрологии совершенно не доверял. Но предсказывать погоду должен был неплохо — это одно из стандартных требований султанов к своим мудрецам. Следовательно, в какой-то степени он владел метеорологией. (И здесь автор с великим трудом удерживается от дурного тона сопоставления восточных мудрецов с современным бюро прогнозов.)

Итак, приплюсуем метеорологию.

Наконец, он был врачом. Об этом не раз упоминают биографы.

И помимо этого, Хаййам еще занимался теорией музыки.

И помимо этого, переводил с арабского на персидский.

И последнее. Вспомним, что ему приходилось выполнять различные каждодневные мелкие поручения шаха — типа предсказания погоды или толкования снов.

Да! Мы забыли еще, с чего начался весь разговор. Он еще и поэт. И поэт блестящий.

Спрашивается: когда же он ухитрялся пьянствовать с красавицами?

Впрочем, не знаю, как в красавицах, но в вине Хаййам, бесспорно, знал толк.

Об этом свидетельствует весьма профессиональный анализ свойств различных вин, анализ, который он проводит в трактате «Науруз-Наме».

Но если вспомнить все его обязанности, волей-неволей приходится предположить, что поклонением Бахусу он особо не злоупотреблял. Грешил, конечно. Тут, вероятно, сомнений нет. Грешил. Но вряд ли излишествовал.

И уж во всяком случае, интересы его неизмеримо шире, чем можно было бы думать, ориентируясь только на рубаи.

Но поразительно, что о науке в стихах Хаййама нет ни слова. Человек пишет свою лирическую автобиографию. Так сказать, исповедь. И начисто умалчивает об истинно главном в своей жизни.

Можно думать, что такая тематика не в традициях восточной поэзии. Но, во-первых, мудрость и мудрецов как раз очень охотно воспевали, а во-вторых, в стихах Хаййам не слишком считался с традициями, раз так нехорошо обходился с великим и милосердным аллахом. Единственное, что можно отнести к научной теме в его стихах, — скептические замечания по поводу попыток познать смысл бытия. Мировоззрение Хаййама отнюдь не столь беспросветно-мрачно.

Увязать все можно, только предположив, что отчасти Хаййам кокетничал перед собой, отвергая все и вся и не найдя ни одного доброго слова хотя бы о математике. Такое кокетство встречается куда чаще, чем обычно думают. И особенно у поэтов. И к его скепсису слишком доверчиво относиться не стоит.

А наиболее доверять можно, пожалуй, третьему циклу — «гражданской лирике». Кажется, Хаййам действительно был человек с довольно раздражительным характером. И весьма невысоко ценил окружающих. Но попробуйте не быть раздражительным, если вас окружают мерзавцы, шарлатаны, стяжатели… Если каждый божий день вы должны дрожать за свое будущее. Если только ваше положение во дворце удерживает свору тупых схоластов, готовых сожрать вас в любую минуту. Если само это положение может исчезнуть в любой момент от одной случайной вашей обмолвки, от одной неуместной улыбки.

Попробуйте сохранить радостное настроение, уважение к людям, если вы не знаете каждое утро, чем кончится день, если вы не можете уподобиться всем тем, кто вас окружает, если вы должны лгать каждую минуту, каждую секунду и видеть, как остальные делают то же самое с увлечением и почти с наслаждением. Попробуйте все это и учтите еще, что вы не можете ни с кем поделиться своими горестями, потому что доверять подобные мысли — почти равносильно добровольному изгнанию — в самом наилучшем варианте. Попробуйте! И если у вас есть талант поэта, посмотрим, как будут звучать ваши стихи.

Но если, ясно сознавая все, вы сможете продолжать напряженную работу, останетесь пессимистом, циником и пьяницей лишь в стихах, а в реальной жизни будете расходовать время, силы и нервы, чтобы создавать обсерваторию, исследовать уравнения третьей степени, комментировать Евклида, трудиться над Аристотелем и работать с учениками… Если вы способны на все это, то я с наслаждением прочитаю ваши стихи. Особенно если они будут написаны на старости лет и если после вас останутся влюбленные в вас ученики.

В жизни Омара Хаййама с 1092 года начался неудачный, тяжелый период.

Низам ал-Мулк — его основной покровитель — был убит в этом году.

Вероятно, это устроили феодалы. Убийца был членом одной из самых мрачных, фанатичных и странных сект в истории человечества: исмаилит. Я вспоминаю об этом потому, что существует очень любопытная, но, очевидно, недостоверная легенда, что Хаййам, Низам ал-Мулк и основатель секты исмаилитов Хасан Сабах учились в одной школе и были друзьями детства.

В этом же году умер и Малик-шах, с которым Хаййам вроде бы сжился.

При наследниках сначала было совсем плохо, потом как-то удалось устроиться. Деньги на обсерваторию требовались немалые, а субсидии прекратились. Их надо было выпрашивать и так и этак.

Пришлось даже написать историко-дидактический трактат — «Науруз-Наме», где среди многих анекдотов, рассуждений о соколах, красивых лицах, конях и вине настойчивым рефреном явно и неявно звучит один мотив: «А Малик-шах давал деньги на обсерваторию. И покровительствовал ученым».

Потом, повторяем, как-то все утряслось. Визирями были сначала сын, потом племянник Низам ал-Мулка. Видимо, по старой памяти они поддерживали Хаййама.

Но духовенство непрестанно держит Хаййама на прицеле. То, что он далек, очень и очень далек от правоверного ислама, давно уже ясно. Иногда глухая вражда затихает на время, но неизменно разгорается снова. Приходится отписываться полублагонамеренными трактатами, но помогает это не слишком.

Иногда он нетерпим. Когда надо бы промолчать — ввязывается в дискуссии и не стесняется в лицо высказать шейхам и имамам, что именно он о них думает. Характер у него к старости портится, он порядком резок, и все же, несмотря на свою славу и высоких покровителей, он вынужден совершить паломничество в Мекку — хадж. «И вернулся он из хаджа своего в свой город, посещая утром и вечером место поклонения и скрывая тайны свои, которые неизбежно откроются. Не было равного ему в астрономии и философии, в этих областях приводили его в пословицу. О, если бы дарована была ему способность избегать неповиновения богу».

Так сожалеюще сообщает благонамеренный мусульманин Джамал ад-Дин ибн ал-Кифти в своей «Истории Мудрецов».

Говорят также, что под старость перестал он брать учеников и был «скуп на написание книг».

Последние десять-пятнадцать лет он не живет уже при дворе. Он не угодил чем-то новому султану, и ему то ли дали сравнительно почетную отставку, то ли попросту выгнали. А может, он удалился сам, не дожидаясь, пока его попросят. Семьи у него нет. Старик одинок. Большая часть самых мрачных его стихов, по-видимому, написана именно в это время.

Ученики были бы по-прежнему рады его видеть, но как будто он не очень охотно допускает их к себе.

Ко всему надо добавить, что, вероятно, Хаййам всегда был изрядно самолюбив, самолюбие с годами перешло в самомнение, а для людей такого сорта старость, особенно неудачную, всегда переносить тяжело.

То, что был он о себе весьма высокого мнения, говорят и биографы. Можно это прочитать и в его трактатах. Даже по восточным нормам он, пожалуй, перебирает в восхвалении собственной персоны.

Вот, например, начало одного из его трактатов. «Это — лучи, исходящие от престола царя философов, и всезатопляющий чистый свет мудрости просвещенного, искусного, выдающегося, высокого, мудрого, великого, небесного, славного, достойного господина Доказательство истины и убеждения, победителя философии и веры, философа обоих миров, господина мудреца обоих востоков Абу-л-Фатха Омара ибн Ибрахима ал-Хаййами…»

В этом абзаце четырнадцать эпитетов. И после этого начало другого трактата выглядит как образец скромности, граничащей с самоуничижением.

«…досточтимый господин, Доказательство истины, философ, ученый, оплот веры, царь философов Востока и Запада…»

Неплохо он характеризует себя и в начале трактата «Науруз-Наме», написанного, как помните, для преемников Малик-шаха.

«…ученый ходжа, философ века, глава исследователей, царь ученых…»

Впрочем, любопытное обстоятельство: все «специальные» — математические и физические — трактаты Хаййам начинает сухо и сдержанно.

Славословие появляется в трактатах общего характера. Так что, возможно, дело отчасти и в том, что, сознавая: «без паблисити нет просперити», — он создавал себе рекламу в тех случаях, когда трактат могли прочесть сильные мира сего. Естественно, подобные ухищрения добавляют еще одно унижение к длинному списку тех, что пришлось испытать Хаййаму. И тем неприятней ему должна была быть самореклама. И последняя неудача. Под конец он испытывает существенные материальные затруднения.

Сомнительно, что он в буквальном смысле страдал от бедности, как иногда пишут современные биографы. Как-никак много лет он занимал очень высокое положение, и, вероятно, какие-то средства остались. Да и до конца дней он при всех нападках духовенства оставался признанным «царем ученых». К тому же многочисленные его ученики могли бы поддержать его в случае острой необходимости.

Так что, думаю, с голоду Хаййам не умирал и вообще жил, вероятно, не хуже, чем какой-нибудь мелкий торговец. Но сократить расходы пришлось, видимо, резко. Во всяком случае, в нескольких рубаи он сетует и на бедность и вообще на жизнь:

Мне, боже, надоела жизнь моя.

Сыт нищетой и горьким горем я,

Из бытия небытие творишь ты,

Тогда избавь меня от бытия.

Старик доживает свой век, и, видно, мало что радует его.

Единственное, что осталось, — книги. Сообщают, что и умер он с книгой любимого своего Абу Али Ибн-Сины в руках.

Не надо, конечно, полагать, что все время он тосковал и вздыхал; но человек сломлен. Последние лет двадцать он, видимо, уже не работает. То ли нет сил. То ли охоты. Жизнь закончена.

Он умер в 1128 году, и даже эту дату мы узнали случайно, только благодаря рассказу его ученика ан-Низами ас-Самарканди. Я приведу его полностью, потому что для понимания Хаййама-человека рассказ этот важнее всех домыслов современников.

Ан-Низами ас-Самарканди рассказывает:

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Глава 7 Запоминающаяся глава для запоминания чисел[9]

Глава 7 Запоминающаяся глава для запоминания чисел[9] Наиболее часто мне задают вопрос о моей памяти. Нет, сразу скажу я вам, она у меня не феноменальная. Скорее, я применяю систему мнемотехники, которая может быть изучена любым человеком и описана на следующих страницах.

Глава 1

Глава 1 Кто Джон? Для того чтобы узнать, кого из двух братьев-близнецов зовут Джон, нужно спросить одного из них: «Джон говорит правду?». Если в ответ на этот вопрос последует «да», то независимо от того, лжет ли спрошенный близнец или говорит всегда только правду, он должен

Глава 2

Глава 2 1. История первая. По существу, Болванщик заявил, что варенье украли либо Мартовский Заяц, либо Соня. Если Болванщик солгал, то ни Мартовский Заяц, ни Соня не украли варенье. Но тогда Мартовский Заяц, поскольку он не украл варенье, дал правдивые показания.

Глава 3

Глава 3 14. Гусеница и Ящерка Билль. Гусеница считает, что и она, и Ящерка Билль не в своем уме. Если бы Гусеница была в здравом уме, то мнение о том, что и она, и Ящерка Билль не в своем уме, было бы ложно. Следовательно, Гусеница (будучи в здравом уме) не могла бы придерживаться

Глава 4

Глава 4 26. Сколько кренделей у каждого? Назовем одной порцией все крендельки, которые достались Соне, сколько бы их ни было. Тогда Соне досталась 1 порция. Мартовскому Зайцу досталось вдвое больше крендельков, чем Соне (потому что Соню Болванщик посадил на такое место, где

Глава 5

Глава 5 42. Появление первого шпиона. С заведомо не может быть рыцарем, так как ни один рыцарь не стал бы лгать и утверждать, будто он шпион. Следовательно, С либо лжец, либо шпион. Предположим, что С шпион. Тогда показание А ложно, значит, А шпион (А не может быть шпионом, так

Глава 6

Глава 6 52. Первый вопрос. Алиса ошиблась, записав одиннадцать тысяч одиннадцать сотен и одиннадцать как 11111, что неверно! Число 11111 – это одиннадцать тысяч одна сотня и одиннадцать! Для того чтобы понять, как правильно записать делимое, сложим одиннадцать тысяч,

Глава 7

Глава 7 64. Первый раунд (Красное н черное). Если внезапно заговоривший братец сказал правду, то его звали бы Траляля и в кармане у него была бы черная карта. Но тот, у кого в кармане карта черной масти, не может говорить правду. Следовательно, он лжет. Значит, в кармане у него

Глава 9

Глава 9 Во всех решениях этой главы А означает первого подсудимого, В – второго и С – третьего.78. Кто виновен? Из условий задачи известно, что виновный дал ложные показания. Если бы В был виновен, то он сказал бы правду, когда признал виновным себя. Следовательно, В не может

Глава 11

Глава 11 88. Всего лишь один вопрос. Действительно следуют. Рассмотрим сначала утверждение 1. Предположим, некто убежден, что он бодрствует. В действительности он либо бодрствует, либо не бодрствует. Предположим, что он бодрствует. Тогда его убеждение правильно, но всякий,

19. Грифон, Как-Бы-Черепаха и Омар

19. Грифон, Как-Бы-Черепаха и Омар — Есть тут у нас Грифон, Как-Бы-Черепаха и Омар, — продолжала Герцогиня.— Я и не знала, что здесь есть настоящий омар, — удивилась Алиса, — я знаю только омара из стихотворения...— Да, да, настоящий омар имеется, более того, размерами он не

Глава 1

Глава 1 graphics46 Кто Джон?Чтобы узнать, кто из двух братьев Джон, спросите одного из них: «Джон правдив?» Если он ответит «да», это должен быть Джон, независимо от того, солгал он или сказал правду. Если же он ответит «нет», значит, он не Джон. И вот как это подтверждается.Ответив

Глава 2

Глава 2 graphics48 1. История перваяШляпник заявил, по существу, что повидло украл либо Мартовский Заяц, либо Соня. Если Шляпник солгал, значит ни Мартовский Заяц, ни Соня повидла не крали. Раз Мартовский Заяц кражи не совершал, то он, следовательно, сказал на суде правду.

Глава 3

Глава 3 graphics50 14. Гусеница и Ящерка БилльГусеница убеждена в том, что и она, и Ящерка Билль оба не в своем уме. Если бы Гусеница была в своем уме, то ее суждение о том, что оба они из ума выжили, было бы ложным. Раз так, то Гусеница (будучи в своем уме) вряд ли всерьез могла быть

Глава 9

Глава 9 Для всех решений в этой главе назовем первого подсудимого А, второго — Б и третьего — В. graphics56 78. Кто виновен?Нам дано, что солгал тот, кто был виновен. Если бы это был Б, он сказал бы правду, признав свою вину, поэтому Б не может быть виновным. Если бы виновным был А, то