О людях, пространстве и числах

Однако математики не могли подступиться к всеохватной теме оснований математики, пока не были решены некоторые «мелкие» вопросы, требовавшие немедленного вмешательства. Во-первых, разработка и публикация неевклидовых геометрий сама по себе не означала, что это были законные отпрыски математики. Над математикой довлел непреодолимый страх перед логической непоследовательностью – перед тем, что если довести эти геометрии до логического конца, это приведет к неразрешимым противоречиям. К 1870 годам итальянец Эудженио Бельтрами (1835–1900) и немец Феликс Клейн (1849–1925) показали, что неевклидовы геометрии последовательны в той же мере, что и евклидова. Однако это не решало более масштабный вопрос о прочности оснований евклидовой геометрии. Кроме того, вставал и важный вопрос о релевантности. Большинство математиков считали новые геометрии в лучшем случае забавными курьезами. Исторически сложилось так, что своим огромным авторитетом евклидова геометрия была обязана именно тому, что считалась описанием реального пространства, а неевклидовы, как поначалу казалось, вообще не имели отношения к физической реальности. Поэтому в глазах большинства математиков неевклидовы геометрии были не более чем бедными родственницами евклидовой. Анри Пуанкаре оказался немного гибче прочих, но даже он утверждал, что если бы люди попали в мир, где общепринята какая-нибудь неевклидова геометрия, – и тогда было бы «ясно, что мы не сочли бы более удобным перейти» с евклидовой геометрии на неевклидову. Поэтому назрели два вопроса: (1) можно ли воздвигнуть геометрию в частности и другие математические дисциплины в целом на прочном аксиоматическом логическом основании и (2) каковы отношения между математикой и физическим миром и есть ли они вообще?

Некоторые математики предпочли прагматический подход к логическим основам геометрии. То, что они считали абсолютными истинами, как выяснилось, зиждется скорее на житейском опыте, чем на строгих доказательствах, поэтому они от огорчения обратились к арифметике – математике чисел. Оказалось, что нужными инструментами для восстановления оснований геометрии на базе чисел обладает аналитическая геометрия Декарта, в которой точки на плоскости определялись упорядоченными парами чисел, а окружности – парами, удовлетворяющими определенному уравнению (см. главу 4) и так далее. Считают, что тенденцию к этому сдвигу описал немецкий математик Якоб Якоби (1804–1851), когда переиначил фразу Платона «Бог всегда остается геометром» – и у него получилось «Бог всегда остается арифметиком». Однако все эти усилия, можно сказать, ни к чему не привели – только переместили проблему в другую область математики. Великий немецкий математик Давид Гильберт (1862–1943) все же сумел показать, что евклидова геометрия непротиворечива в той же степени, что и арифметика, – а непротиворечивость последней к тому времени была уже бесспорно установлена.

Теперь отношения математики с физическим миром понимали по-новому. Долгие века интерпретация математики как инструмента для чтения мироздания постоянно получала ярчайшие подтверждения. Галилей, Декарт, Ньютон, все Бернулли, Паскаль, Лагранж, Кетле и другие ученые подвели под естественные науки математический фундамент, и это считалось явным свидетельством того, что природа обладает математической структурой. Резонно спросить: если математика не служит языком мироздания, почему же ей удается так замечательно описывать все на свете – от основных законов природы до человеческих черт?

Разумеется, математики отдавали себе отчет, что математика имеет дело лишь с довольно-таки абстрактными платоновскими формами, однако полагали, что это разумная идеализация реальных физических предметов и явлений. В сущности, ощущение, что книга природы написана на языке математики, укоренилось так глубоко, что многие математики наотрез отказывались даже рассматривать математические структуры и понятия, если те не были прямо связаны с физическим миром. Так обстояло дело, например, с колоритным персонажем по имени Джероламо Кардано (1501–1576). Кардано был состоявшимся математиком, известным врачом и прожженным игроком. В 1545 году он опубликовал одну из самых влиятельных книг в истории алгебры – «Ars Magna» («Великое искусство»). В этом всеобъемлющем трактате Кардано подробнейшим образом изучил решения алгебраических уравнений, от простого квадратного уравнения, где неизвестное появляется во второй степени (x?2), до кубических уравнений (x?3) и уравнений четвертой степени (x?4), чего до него никто не делал. Однако в классической математике количества часто интерпретировались как элементы геометрии. Например, значение неизвестной x определялось как отрезок данной длины, значение x?2 – как площадь квадрата, третья степень – x?3 – рассматривалась как объем куба со стороной данной длины. Поэтому в первой главе «Ars Magna» Кардано поясняет следующее (Cardano 1545).

Подробным образом мы рассмотрим лишь кубические уравнения, а об остальных лишь упомянем вскользь, хотя и в общем виде. Ведь поскольку positio [первая степень] относится к линии, quadratum [квадрат] к поверхности, а cubum [the cube] к объемному телу, с нашей стороны было бы очень глупо идти дальше этой точки. Природа такого не позволяет. Таким образом, будет показано, как решать все до куба включительно, но все остальное, что мы добавим, как по необходимости, так и из любопытства, будет лишь намечено и не более того.

Иначе говоря, Кардано утверждает, что поскольку физический мир в том виде, в каком мы его воспринимаем органами чувств, содержит всего три измерения, со стороны математиков было бы глупо заниматься более высокими измерениями или уравнениями более высокого порядка.

Похожие мнения высказывал английский математик Джон Валлис (1616–1703), по чьей работе «Arithmetica Infinitorum» («Арифметика бесконечных чисел») Ньютон учился методам анализа. В другой важной книге – «Treatise of Algebra» («Трактат по алгебре») – Валлис прежде всего делает следующую оговорку: «Природа, строго говоря, не допускает более трех (локальных) измерений»[107]. Затем Валлис уточнил.

Линия, пересеченная с другой линией, задаст плоскость или поверхность; если поверхность пересечется с линией, получится тело. Но если это тело пересечется с линией или эта плоскость с плоскостью, что тогда получится? Плоскостная плоскость? Это какой-то уродец, возможный даже в меньшей степени, чем химера [огнедышащее чудовище из греческой мифологии, помесь змея, льва и козла] либо кентавр [в греческой мифологии – существо с телом и ногами коня и торсом и головой человека]. Ведь длина, ширина и толщина полностью описывают пространство. Никакое воображение не способно представить себе четвертое локальное измерение помимо этих трех.

Опять же логика Валлиса понятна: нет никакого смысла даже воображать геометрию, которая не описывает реальное пространство.

В конце концов мнения начали меняться[108]. Впервые представления о том, что потенциальным четвертым измерением может оказаться время, появились у математиков XVIII века. В статье, которая так и называлась – «Dimension» («Измерение») – опубликованной в 1754 году[109], физик Жан Д’Аламбер (1717–1783) писал так.

Выше я указывал, что невозможно представить себе более трех измерений. Один талантливый человек, мой знакомый, полагает, что можно, однако, взирать на продолжительность как на четвертое измерение и что произведение времени на объем в некотором смысле четырехмерно. С этим представлением можно поспорить, однако мне представляется, что в нем помимо чистой новизны есть и здравое зерно.

Великий математик Жозеф Лагранж в 1797 году пошел еще на шаг дальше и сделал еще более смелое заявление (Lagrange 1797).

Поскольку положение точки в пространстве зависит от трех прямоугольных координат, эти координаты в задачах по механике понимаются как функции t [времени]. Таким образом, мы можем считать механику геометрией четырех измерений, а механический анализ – продолжением анализа геометрического.

Эти смелые идеи открыли дорогу расширению математики в области, которые раньше представлялись немыслимыми – в геометрии с любым количеством измерений, – и при этом вопрос о том, имеют ли эти геометрии какое бы то ни было отношение к физическому пространству, полностью игнорировался.

Может быть, Кант и заблуждался, когда полагал, что наше восприятие пространства следует исключительно евклидовым образцам, однако не приходится сомневаться, что мы в состоянии воспринимать естественно и интуитивно не более трех измерений. Мы можем относительно легко представить себе, как выглядел бы трехмерный мир в двумерной платоновской Вселенной теней, но выйти за пределы трех измерений способно лишь подлинно математическое воображение.

Некоторые революционные труды по разработке n-мерной геометрии – геометрии в произвольном числе измерений – принадлежат перу Германа Гюнтера Грассмана (1809–1877). Грассман, у которого было одиннадцать братьев и сестер и который и сам стал отцом одиннадцати сыновей и дочерей, был школьным учителем, не получившим университетского математического образования[110]. При жизни он больше прославился трудами по лингвистике (по большей части изучением санскрита и готского), нежели достижениями в математике. Один его биограф писал: «Похоже, Грассману суждено, чтобы его время от времени открывали заново – всякий раз так, словно бы он был практически полностью забыт». И все же именно Грассману принадлежит заслуга создания абстрактной науки о «пространствах», в которой привычная геометрия – всего лишь частный случай. Свои новаторские идеи (коренившиеся в отрасли математики под названием линейная алгебра) Грассман опубликовал в 1844 году в книге, которую специалисты знают как «Ausdehnungslehre» («Теория расширений», полное название – «Теория линейных расширений. Новая отрасль математики»). В предисловии к этой книге Грассман писал: «Геометрию ни в коем случае нельзя считать… отраслью математики; ведь геометрия изучает нечто, уже имеющееся в природе, а именно пространство. Кроме того, я обнаружил, что должна существовать отрасль математики, которая исключительно абстрактным способом выводит законы, подобные законам геометрии».

Рис. 46

Это радикально новое представление о природе математики. В глазах Грассмана традиционная геометрия, наследие древних греков, имеет дело с физическим пространством и поэтому не может считаться настоящей отраслью абстрактной математики. Для Грассмана математика была скорее абстрактной конструкцией человеческого разума, которая не обязательно находит себе применение в реальном мире.

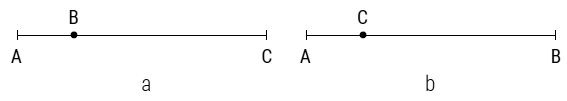

Изучать тривиальную на первый взгляд цепочку логических рассуждений, которая вывела Грассмана на путь к теории геометрической алгебры, или, лучше сказать, аналитической геометрии, необычайно интересно[111]. Начал он с простой формулы АВ + ВС = АС, которая появляется в любом учебнике по геометрии при разговоре о длинах отрезков (рис. 46, а). Но тут Грассман заметил одну интересную подробность. Он обнаружил, что эта формула остается верной независимо от порядка точек А, В и С, если не просто толковать АВ, ВС и АС как длины, а приписывать им «направление», например, ВА = —АВ. Скажем, если С лежит между А и В (как на рис. 46, b), то АВ = АС + СВ, но поскольку СВ = —ВС, обнаруживаем, что АВ = АС – ВС и первоначальная формула АВ + ВС = АС восстанавливается, если просто прибавить к обеим частям ВС.

Это само по себе довольно занятно, однако расширение Грассмана таило в себе и новые сюрпризы. Обратите внимание, что если бы мы имели дело не с геометрией, а с алгеброй, то выражение вроде АВ обычно означало бы произведение А ? В. В таком случае предположение Грассмана, что ВА = —АВ, нарушает один из священных законов арифметики – что от перемены мест множителей произведение не меняется. Грассман вполне отдавал себе отчет в такой неприятной вероятности и изобрел новую непротиворечивую алгебру – так называемую внешнюю алгебру, – которая позволяла существовать нескольким операциям умножения и одновременно могла иметь дело с геометрией с любым числом измерений.

К 1860 годам n-мерные геометрии плодились, как грибы после дождя[112]. Мало того, что революционная лекция Римана сделала из пространств любой кривизны и с произвольным количеством измерений фундаментальную область исследований, в развитие этой области внесли существенный вклад и другие математики, например англичане Артур Кэли и Джеймс Сильвестр, а также швейцарец Людвиг Шлефли.

У математиков появилось ощущение свободы от многовековых оков, привязывавших их к понятиям числа и пространства. Исторически сложилось, что к этим оковам было принято относиться столь серьезно, что уже в XVIII веке весьма плодовитый швейцарско-российский математик Леонард Эйлер (1707–1783) заметил, что «математика в целом – наука о количестве или наука, которая изучает способы измерить количество». Ветер перемен повеял только в XIX веке.

Все началось с введения абстрактных геометрических пространств и понятия бесконечности (и в геометрии, и в теории множеств), которые до неузнаваемости размыли представление о «количестве» и «измерении». Затем стали стремительно множиться исследования математических абстракций, и это помогло математике еще сильнее дистанцироваться от физической реальности, вдохнув при этом жизнь и «существование» в сами абстракции.

Вот какой «декларацией независимости» описал новообретенную свободу математики Георг Кантор (1845–1918), создатель теории множеств[113]: «Математика совершенно свободна в своем развитии и связана лишь самоочевидными ограничениями – ее понятия должны соответствовать друг другу логически и при этом состоять в регулируемых определениями строгих отношениях с общепринятыми понятиями, которые были введены раньше и находятся в распоряжении исследователя». К этому алгебраист Рихард Дедекинд (1831–1916) шесть лет спустя добавил[114]: «Полагаю, что понятие числа полностью независимо от идей или представлений о пространстве и времени… Числа – вольное творение человеческого разума». То есть и Кантор, и Дедекинд считали математику абстрактным концептуальным исследованием, которое ограничивается исключительно необходимостью соблюдать непротиворечивость безо всяких притязаний как на вычисления, так и на язык физической реальности. Как подытожил Кантор, «Суть математики целиком и полностью в ее свободе».

К концу XIX века большинство математиков уже придерживалось представлений Кантора и Дедекинда о свободе математики. Цель математики изменилась – теперь это был не поиск истин о природе, а конструирование абстрактных структур, систем аксиом и исследование всех логических следствий из этих аксиом.

Казалось бы, это должно было положить конец всем мучительным раздумьям над вопросом, изобретаем мы математику или же открываем. Если математика – не более чем игра, пусть и сколь угодно сложная, в которую играют по произвольно выдуманным правилам, нет никакого смысла верить в реальность математических концепций. Или все же есть?

Как ни странно, разрыв с физической реальностью вызвал у некоторых математиков прямо противоположные чувства. Вместо того чтобы раз и навсегда решить, что математика есть изобретение человека, они вернулись к первоначальной платоновской идее о математике как о независимом мире истин, чье существование столь же реально, сколь и существование физической Вселенной. Попытки связать математику с физикой эти «неоплатоники» прозвали прикладной математикой – в противоположность чистой математике, которая, как предполагалось, индифферентна ко всему физическому. Вот как об этом написал французский математик Шарль Эрмит (1822–1901) в письме голландскому математику Томасу Иоаннесу Стилтьесу (1856–1894) 13 мая 1894 года[115].

Мой дорогой друг, я очень рад, что вы склонны превратить себя в натуралиста, чтобы наблюдать явления мира арифметики. Доктрина у вас та же, что и у меня, я полагаю, что числа и аналитические функции – не произвольные продукты нашего сознания, я думаю, что они существуют вне нас и обладают всеми необходимыми свойствами предметов и явлений объективной реальности и мы находим или открываем их и изучаем их точно так же, как физики, химики и зоологи.

Английский математик Г. Г. Харди, сам приверженец чистой математики, был одним из самых откровенных сторонников современного платонизма. В красноречивом обращении к Британской ассоциации содействия науки 7 сентября 1922 года он объявил следующее[116].

Математики построили очень много разных геометрических систем – и евклидовых, и неевклидовых, для одного, двух, трех и любого другого количества измерений. Все эти системы совершенно и одинаково истинны. Они воплощают результаты наблюдений математиков над их реальностью – реальностью куда более насыщенной и куда более строгой, нежели сомнительная и неуловимая реальность физики… Поэтому функция математика – просто наблюдать факты его собственной суровой и сложной системы реальности, этот неимоверно прекрасный комплекс логических соотношений, который составляет субъект его науки, как будто он – исследователь, взирающий на далекий горный хребет, и регистрировать результаты своих наблюдений на серии карт, каждая из которых – это отрасль чистой математики.

Очевидно, несмотря на то, что все свидетельства того времени указывали на произвольную природу математики, особо упорные платоники не собирались так просто сдаваться. Напротив – они считали, что возможность углубиться, по словам Харди, в «свою реальность», гораздо интереснее, чем и дальше исследовать связи с реальностью физической. Однако независимо от представлений о метафизической реальности математики одно стало очевидно. Даже необузданная на первый взгляд свобода математики предполагала одно несокрушимое и неизменное ограничение – требование логической непротиворечивости. Математики и философы сильнее прежнего понимали, что перерезать пуповину между математикой и логикой ни в коем случае нельзя. Это породило другую идею: можно ли выстроить всю математику на едином логическом фундаменте? И если да, не в этом ли тайна ее эффективности? И наоборот – можно ли применять математические методы при изучении логических рассуждений в целом? Ведь тогда математика станет не только языком природы, но и языком человеческой мысли…

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК