K главе 3

3.1. Выразить длину отрезка ОС через ОА.

3.2. Данный треугольник и все треугольники, образовавшиеся при его проецировании на плоскость P, определены с точностью до подобия. Поэтому соотношение между углами можно получить, введя в рассмотрение некоторый линейный элемент, зависящий от всех участвующих в задаче углов. (!!)

В качестве линейного элемента взять расстояние от вершины прямого угла треугольника до плоскости P.

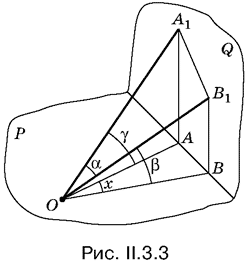

3.3. При построении плоскости Q мы можем произвольно выбрать две величины: расстояние от точки О до этой плоскости и угол АВО (рис. II.3.3), чтобы пирамида ОАА1В1В имела наиболее удобный вид. При изменении расстояния от точки О до плоскости Q возникает фигура, подобная первоначальной. Это не отражается на рассматриваемых углах, а потому позволяет ввести линейный элемент, через который мы выразим затем все стороны треугольника ОАВ. (!!)

В качестве линейных элементов удобно выбрать отрезки AA1 или ВВ1 так как это позволяет легко вычислить стороны треугольника ОАВ и затем угол АОВ. Однако мы должны выбрать лишь один линейный элемент. Поэтому расположим плоскость Q так, чтобы AA1 = ВВ1.

3.4. Точка, в которую спроецируется искомая прямая, должна быть одинаково удалена от проекций прямых b, с и d. Рассмотреть различные случаи расположения проекций, которые могут возникнуть.

3.5. Чтобы связать искомый угол с треугольником и отрезком AS, построим в плоскости P прямоугольник, две стороны которого лежат на AB и CD, а AC — его диагональ.

3.6. Отрезок OK можно выразить из треугольников OKM и OKR и приравнять полученные выражения. Еще одно соотношение между интересующими нас величинами получим с помощью отрезка АР. Останется воспользоваться равенством, содержащимся в условии.

3.7. В двух противоположных гранях четырехгранного угла должны лежать параллельные стороны параллелограмма. Однако эти грани имеют общую точку — вершину угла, поэтому они пересекаются по некоторой прямой. Противоположные стороны параллелограмма должны быть параллельны этой прямой.

3.8. Рассмотреть треугольник FBA и убедиться, что угол CAF прямой.

3.9. Если вершина пирамиды спроецируется в точку, лежащую внутри основания, то с помощью сравнения площадей легко сосчитать, чему равна сумма расстояний от этой точки до сторон треугольника. (!!)

Расстояния от точки, в которую проецируется вершина пирамиды, до сторон треугольника выражаются через высоту пирамиды и данные углы. Пользуясь этим, можно вычислить высоту пирамиды. Случай, когда вершина проецируется не внутрь основания, не доставляет ничего нового.

3.10. Высота DO пирамиды будет лежать в плоскости EDC (докажите). Ее можно выразить сначала через ED, а затем через ЕС и искомый угол.

3.11. Чтобы вычислить площадь боковой поверхности пирамиды, нужно найти либо боковое ребро, либо тригонометрические функции угла x. Второе сделать легче, так как углы x и 2x встречаются в двух различных прямоугольных треугольниках с одинаковой гипотенузой.

3.12. Начать нужно с определения коэффициента пропорциональности длин параллельных ребер тетраэдров. Для этого придется рассмотреть треугольник, образованный двумя медианами, которые принадлежат разным треугольникам, но опираются на одно ребро тетраэдра.

3.13. Чтобы установить равенство треугольников A1SB1 и A2SB3, достаточно доказать, что равны их углы при вершине S. Мы не использовали еще полностью то условие задачи, в силу которого О — центр шара, вписанного в трехгранный угол. Поэтому целесообразно рассмотреть плоскость, проходящую через ОО1 и ОО2 и точку ее пересечения с SA2.

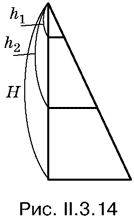

3.14. Достаточно ограничиться рассмотрением схематического рис. II.3.14, имея в виду, что H ? h2 = H ? h1/2. Это соотношение соответствует условию, согласно которому интересующее нас сечение проходит через середину высоты усеченной пирамиды.

3.15. Если вычислить DE?, то косинус угла DAE найдем с помощью теоремы косинусов из треугольника ADE. Вычислить DE? можно, воспользовавшись тем, что DO — медиана одновременно в двух треугольниках: ADC и BDE.

3.16. Углы ? и ? в сумме образуют угол, все тригонометрические функции которого известны. Взяв, например, cos (? + ?), мы получим еще одно уравнение.

3.17. Треугольники DAM и DMS имеют общую сторону MD и смежные углы при вершине M. Следовательно, отношение их площадей равно отношению отрезков AM и MS. Воспользоваться подобием треугольников, образовавшихся в плоскости ASB. (!!)

Ввести линейный элемент, через который выразить длины отрезков. Удобно выбрать сторону квадрата, лежащего в основании, так как равный ей отрезок KE связывает с помощью углов ? и ? все элементы в треугольнике KSE.

3.18. В треугольниках ADC и ADB углы при вершине D прямые.

3.19. Плоскостью SDC пирамида SABC разбилась на две равные пирамиды с общим основанием SDC. Для решения задачи нужно найти площадь SDC, так как высоты пирамид известны.

3.20. Чтобы связать участвующие в задаче элементы, нужно измерить данный двугранный угол ? и искомый двугранный угол x. Высота пирамиды свяжет эти два угла.

3.21. Рассмотрите треугольник ABD, стороны которого легко выразить через SA и тригонометрические функции угла ?. (!!)

Из треугольника ABD найдите косинус угла x.

3.22. Отрезок KM можно, во-первых, вычислить непосредственно, а во-вторых, выразить через R.

3.23. Построенное сечение пересечет основание пирамиды по отрезку, параллельному одному из ребер основания. (!!)

Воспользоваться сравнением площадей для треугольника SOA.

3.24. На рис. I.3.24 (см. с. 127) спроецируйте DС на плоскость основания. Докажите утверждение, обратное сформулированному в первом указании: если проведена плоскость KLNM, параллельная AB и DC, то KLNM — прямоугольник. Выясните, когда он будет квадратом, воспользовавшись подобием образовавшихся на рисунке треугольников.

3.25. Из точки R1 на три грани пирамиды опущены перпендикуляры одинаковой длины. Если соединить точку R1 со всеми вершинами пирамиды, то этот факт можно будет использовать при сравнении объемов.

3.26. Чтобы найти площадь основания пирамиды, нужно сначала выразить площадь сечения А1В1С1 (см. рис. I.3.26 на с. 127) через ребро куба, а затем воспользоваться соотношением между площадями подобных фигур.

3.27. С помощью боковых ребер x, y, z пирамиды можно записать выражение для ее объема V = xyz/6. Остается выразить x, y и z через a, b и с.

3.28. Если EF — проекция DC на плоскость P, то АЕВF — прямоугольник (докажите). (!!)

Плоскость DCFE разобьет пирамиду АВСD на две равные пирамиды с общим основанием, площадь которого легко вычислить, и высотой, которую можно найти из прямоугольника AFBE.

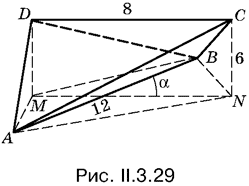

3.29. Если вы правильно воспользовались первым указанием, то получите рис. II.3.29.

Пусть MN — проекция CD на плоскость P. Тогда СN = DM = 6, MN и AB образуют искомый угол ?. Применение метода сравнения объемов для тела АNВMСD позволяет получить уравнение относительно sin ?.

3.30. Если ввести в рассмотрение высоту H призмы и сторону a ее основания, то из правильного треугольника В1А1С1 мы легко выразим a через R, а с помощью треугольника DА1Е выразим и H через R. (!!)

Для треугольника DА1E применить метод сравнения площадей.

3.31. Рассмотреть треугольник, образованный высотой тетраэдра, одним из боковых ребер и проекцией этого ребра на плоскость основания, а также подобный ему треугольник, в котором участвует искомый радиус.

3.32. Из всех подобных кубов с центром в точке О удобно выбрать тот, вершина которого, противоположная точке О, лежит на грани параллелепипеда.

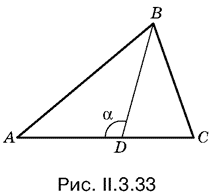

3.33. Пусть разность между углами А и С равна ?, а ВD — биссектриса угла В (рис. II.3.33). Легко показать, что ? = ?/2 + ?/2. Затем удобно представить площадь треугольника АВС как сумму площадей треугольников АDВ и ВDС.

3.34. Расстояние между диагоналями С1D и В1С (рисунок сделайте сами) равно расстоянию между плоскостями А1C1D и АВ1С.

3.35. Основание перпендикуляра, опущенного из точки K на диагональ куба, обозначим через О1. Для треугольника OKO1 можно воспользоваться свойством отрезков, на которые биссектриса делит сторону основания.

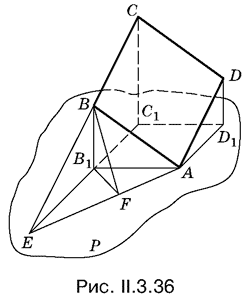

3.36. Перемещая взаимно перпендикулярные плоскости параллельно самим себе, мы не изменим проекции четырехугольника. Поэтому разместим одну из плоскостей так, чтобы она проходила через вершину четырехугольника (рис. II.3.36; эта вершина обозначена буквой А). Чтобы построить прямую, по которой пересекаются плоскости АВСD и АВ1С1D1, найдем точку E, в которой пересекаются BC и В1С1. Теперь можно измерить угол между плоскостями АВСD и АВ1С1D1, построив ВF ? ЕА и соединив В1 с F. Угол ВFВ1 равен 45°.

3.38. Найти связь между радиусами шаров и величинами H, ? и p можно, рассмотрев осевое сечение конуса.

3.39. Если рассмотреть осевое сечение обоих конусов, то задача станет плоской. Чтобы связать радиусы оснований конусов, в качестве вспомогательной величины удобно выбрать радиус сферы.

3.40. Сделав аналогичные построения для второй сферы, можно будет заключить, что, во-первых, треугольник О1ВО2 равнобедренный и, во-вторых, SB — высота пирамиды, объем которой мы ищем. (!!)

Так как BC (постройте этот отрезок на рис. I.3.40) (см. с. 129) — сторона основания правильной пирамиды, то можно доказать, что отрезок прямой EO1 является в треугольнике BEC одновременно медианой и биссектрисой. Это может оказаться полезным при вычислениях.

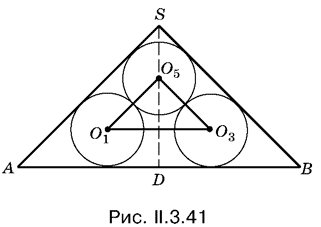

3.41. В осевом сечении, проходящем через О1 и О3, получим картину, изображенную на рис. II.3.41. Все стороны треугольника О1О3О5 нам известны (О1О3 легко найти из рис. I.3.41) (см. с. 129). Остается определить SD и AD.

3.42. Треугольники ASD и EMK подобны, т. е. углы SAD и MEK равны. Котангенс угла SAD нам известен, так как AD = a, SD = h. (!!)

Из треугольника SDC можно найти радиус основания цилиндра, а затем из треугольника EMK определить EK.

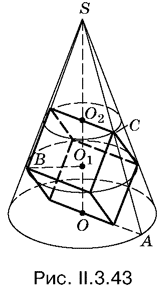

3.43. Рассмотреть подобные треугольники SOA и SO1B, где О1 — центр куба, а B — одна из вершин диагонального сечения куба, параллельного плоскости основания конуса. Это позволит найти одно соотношение между ребром куба а, высотой конуса H и радиусом его основания R (рис. II.3.43). (!!)

Второе соотношение между H, R и а можно будет найти, рассмотрев вторую пару подобных треугольников: SO1B и SO2C. Здесь О2 — середина верхнего ребра куба, а C — одна из вершин этого ребра. Имея в распоряжении два уравнения, можно выразить R и H через а и тем самым решить задачу.

3.44. В предыдущих рассуждениях не использовано условие, согласно которому три стороны трапеции, являющейся боковой гранью пирамиды, равны b. С помощью этого условия можно найти другое выражение площади боковой грани через а и b и приравнять первому. (!!)

Решить полученное однородное уравнение относительно а/b . Остается связать величину b с радиусом вписанного шара. Для этого достаточно рассмотреть треугольник, получающийся при проецировании одной вершины верхнего основания на нижнее.

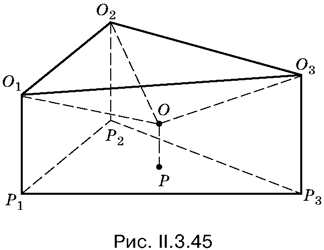

3.45. Обозначим через О1 и O2 центры меньших шаров, через O3 — центр большего шара, через О — центр шара, радиус которого нужно найти (рис. 11.3.45); Р1 Р2, Р3, P — соответственно точки касания этих шаров с плоскостью. Радиус искомого шара обозначим через x. Тогда известны длины изображенных на рисунке отрезков: О1Р1 = O2Р2 = r, O3Р3 = R, ОР = x, O1O2 = 2r, O1O3 = O2O3 = R + r, OO1 = OO2 = r + x, OO3 = R + x. Мы считаем очевидным, что x < r. (!!)

Нужно найти соотношение, связывающее величины R, r и x. Для этого придется рассмотреть треугольник Р1Р2Р3 и вычислить длины проекций отрезков, соединяющих центры шаров. Так как шары O1 и O2 равны, то O2O3 = O1O3 и, следовательно, Р2Р3 = Р1Р3. Поэтому точка P лежит на высоте и медиане равнобедренного треугольника Р1Р2Р3.

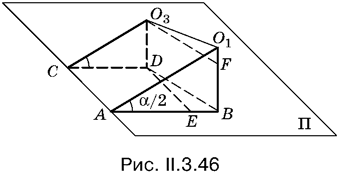

3.46. Обозначим через O1 центр одного из двух равных шаров, а через O3 — центр меньшего шара. Пусть эти шары касаются нижней грани двугранного угла (рис. 11.3.46) в точках В и D соответственно. Прямоугольные треугольники O1АВ и O3CD имеют углы при вершинах А и С, равные ?/2 . Чтобы использовать факт касания шаров O1 и O3 и наличие у них общей касательной плоскости ?, нужно рассмотреть треугольник O1O3F, в котором О1О3 = R + r (R — радиус большего шара, r — радиус меньшего шара), O1F = R ? r (F — проекция точки О3 на отрезок О1В). Если удастся выразить O3F через R, r и ?, то мы получим соотношение, позволяющее определить угол ?. (!!)

Отрезок O3F (см. рис. II.3.46) равен ВD, а ВD можно выразить через катеты прямоугольного треугольника ВDЕ, где E — проекция точки D на отрезок AB. Чтобы найти ЕD, нужно воспользоваться фактом касания шаров О1 и О2, сделайте на рисунке необходимые построения, рассмотрев проекцию их линии центров на плоскость ?.

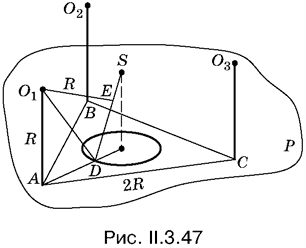

3.47. Так как каждый из трех шаров с центрами в точках О1, О2, О3 касается боковой поверхности конуса и плоскости P, то длина перпендикуляра, опущенного из центра шара на плоскость P, равна длине перпендикуляра, опущенного из центра на ближайшую к нему образующую (рис. II.3.47).

3.48. Оси двух соседних конусов и их общая образующая лежат в одной плоскости (докажите). Рисунок, сделанный в предположении, что ось конуса и две образующие, по которым происходит касание с соседними конусами, лежат в одной плоскости, будет неверным. При таком расположении конусов касание происходило бы по диаметрально противоположным образующим, т. е. основание конуса было бы перпендикулярно к плоскости, и общая вершина конусов не смогла бы лежать в этой плоскости. (!!)

Угол между осями соседних конусов искомый.

3.49. Центр сферы, построенной на AB, обозначим через О1, а центр вписанной сферы — через О2. Пусть F — точка касания сферы О2 с гранью САD. Треугольники FO2A и OKA подобны.

3.50. Плоскость, проведенная через ось РР и точку О — центр основания пирамиды (обозначим ее через ?), разобьет пирамиду SАВСD на две равные части, расположенные симметрично относительно этой плоскости. Вместо всей пирамиды можно вращать вокруг РР одну из этих частей. Теперь нужно заменить пирамиду плоской пластинкой, дающей при вращении то же тело, что и пирамида. Для этого каждое из сечений SEF пирамиды нужно перенести с помощью поворота в плоскость ?. (!!)

В плоскости ? образуется пятиугольник специального вида. Такой пятиугольник можно получить, если на одно из оснований прямоугольника поставить равнобедренный треугольник.

3.51. Способ 1. Из полученного тригонометрического уравнения удобно определить cos 2? и воспользоваться этой величиной для нахождения отношения Vк : Vш.

Способ 2. Естественно воспользоваться леммой, в силу которой V1 = ? rS6, т. е. объем первого тела вращения равен одной трети произведения радиуса вписанного в конус шара на его боковую поверхность.

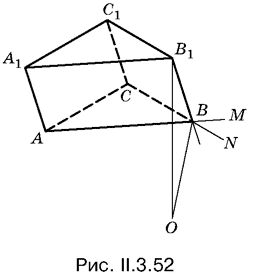

3.52. Вершина В1 может проецироваться на биссектрису угла ABN (или угла СВМ) — внешнего угла треугольника АВС (рис. II.3.52). Поэтому придется рассмотреть два различных случая, каждому из которых соответствует свой рисунок.

3.53. Разделите куб АВСDА1В1С1D1 на две равные призмы плоскостью, проходящей через ребра В1С1 и АD. Каждую из двух призм разделите на две пирамиды, одна из которых — четырехугольная, а другая — треугольная.

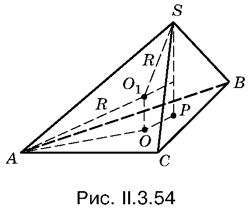

3.54. Центр описанного около пирамиды SABC шара обозначим через O1. Он лежит на перпендикуляре ОО1 к плоскости АВС, проведенном через центр О правильного треугольника АВС (рис. II.3.54). Возникает соблазн сделать вывод о том, что радиус описанного шара достигает минимального значения, когда вершина S совпадает с центром Q треугольника А1В1С1. В этом случае радиус O1S = O1Q становится частью перпендикуляра, в то время как в остальных случаях O1S — наклонная и поэтому меньше своего перпендикуляра. K сожалению, это рассуждение некорректно, так как при изменении положения вершины S, вообще говоря, меняется положение центра шара О1, хотя он и остается на прямой ОО1. (!!)

Есть еще одна тонкость. Мы не можем заранее утверждать, что центр шара О1 лежит между точками О и Q. Вполне может случиться, что точка О ближе к точке Q, чем точка О1. Решение должно учитывать и это обстоятельство.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК